普希金的最后一场决斗:那天下午四点刚过,诗人走向生命的终章

奥涅金与连斯基的决斗——普希金诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》插图

奥涅金与连斯基的决斗——普希金诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》插图

普希金,这位俄罗斯文学的巨匠,一生中曾参与过二十余次决斗。然而,1837年2月8日这一次,却成了他生命的终结。第二天,他因伤重不治,永远离开了人世,这一事件成为了整个民族的悲痛。

那天下午四点刚过,普希金与他的对手——年轻的法国人乔治·丹特斯,以及两位助手,一同抵达了彼得堡黑河的左岸。彼时,这里还是彼得堡的偏僻郊区,冬日里空无一人,积雪齐膝,附近的别墅此时大多无人居住。

普希金过去参加决斗时,常带着几分轻松,甚至有些戏谑,像他小说《一枪》中的主人公那样,边吐樱桃核边应战。但这次,他却沉重难过,因为他的荣誉和新婚妻子纳塔利亚的名誉都受到了侮辱。

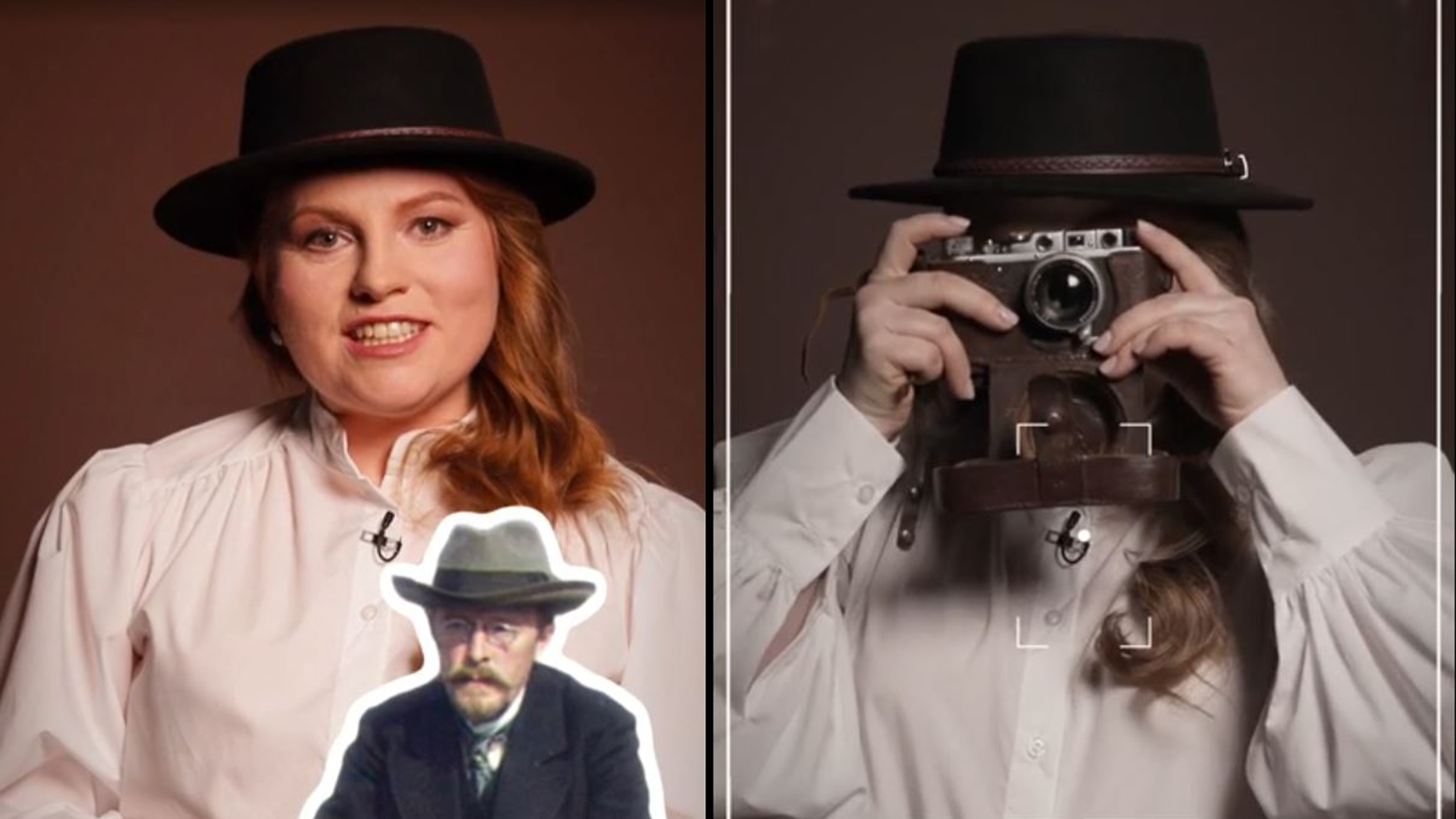

普希金的最后一次决斗

普希金的最后一次决斗

整个上流社会都在议论普希金是“戴绿帽子”的男人,传言他的妻子与丹特斯有染。普希金不断收到匿名信件中恶毒的讽刺和侮辱,终于忍无可忍,向丹特斯发出了决斗的挑战。

起初,这场纠纷一度平息。丹特斯娶了纳塔利亚的妹妹,沙皇也召见普希金,促使他撤回了挑战。然而,流言蜚语未曾停息,普希金怒不可遏,给丹特斯的养父——彼得堡的荷兰大使巴伦·路易斯·赫克尔恩写了一封极具侮辱性的信。此举让丹特斯无法忍受,他重新向普希金发起决斗,且条件异常严苛。

决斗规则规定,两人距离为二十步,但设置了一个障碍物作为极限点,彼此接近到仅剩十步。如此近距离,几乎是死亡的保证。

两位决斗者脱去大衣,站在冰雪上,缓缓向中心靠近。助手和观战者都相信,或许临战前会出现转机,或有路人干预而阻止这场血腥的冲突。毕竟,决斗在当时是被禁止的,沙皇对此有严厉的惩罚权,唯有他能赦免。

但决斗最终还是进行了。距离障碍仅一步时,丹特斯先开枪,子弹击中了普希金的腹部,他当场倒下,手中的手枪也掉进了雪地。

普希金与丹特斯的决斗

普希金与丹特斯的决斗

助手们冲上前去扶他,但普希金拒绝了,他们以为他将放弃,然而他坚定地说:“我还能开枪!”并接过另一把手枪,虽然规则上并不允许再次开枪,丹特斯也未表示反对。

普希金攒着最后的力量开枪射击,子弹击中丹特斯胸部附近。但令人难以置信的是,丹特斯毫发无伤。流言称他穿了链甲,但这几乎不可能,因为若被公开将意味着贵族的极大耻辱。事实上,他的军服扣子挡住了子弹,救了他一命。

普希金与丹特斯的决斗

普希金与丹特斯的决斗

当晚六点半左右,普希金被赫克尔恩的马车送回家中。医生诊断他的髋部粉碎性骨折,失血过多。他被安置在沙发上,度过了生命的最后两天,最终离世。

这期间,他的妻子无休止地哭泣,城市因这突如其来的噩耗陷入震惊和哀悼。

普希金于2月10日下午2点45分去世。临终前,他还给丹特斯写了谅解信,接受自己无法生还的事实。

沙皇尼古拉一世宽恕了普希金,并照顾起他的家人,偿还了所有债务,为寡妇和未婚的女儿发放养老金。然而,他拒绝为一位以这种方式丧生的人举办隆重葬礼。

拉夫连季·谢里亚科夫的雕刻画

拉夫连季·谢里亚科夫的雕刻画

为了避免民众因诗人之死而引发的骚乱和抗议,秘密葬礼并未在彼得堡举行,而是在普希金的庄园——位于普斯科夫州的米哈伊洛夫斯科完成。

普希金的最后一场决斗,不仅是一个诗人的生命终结,更是一个时代的痛楚与转折。那天下午四点刚过,雪地里响起的枪声,永远定格在俄罗斯文学史的永恒时刻。普希金用生命书写了最后的诗篇,而他的精神,如同北国寒冬里那不灭的火焰,永远温暖着后人心灵的深处。