俄罗斯=熊?这个“误会”是怎么来的?

“熊国”形象是怎么来的?

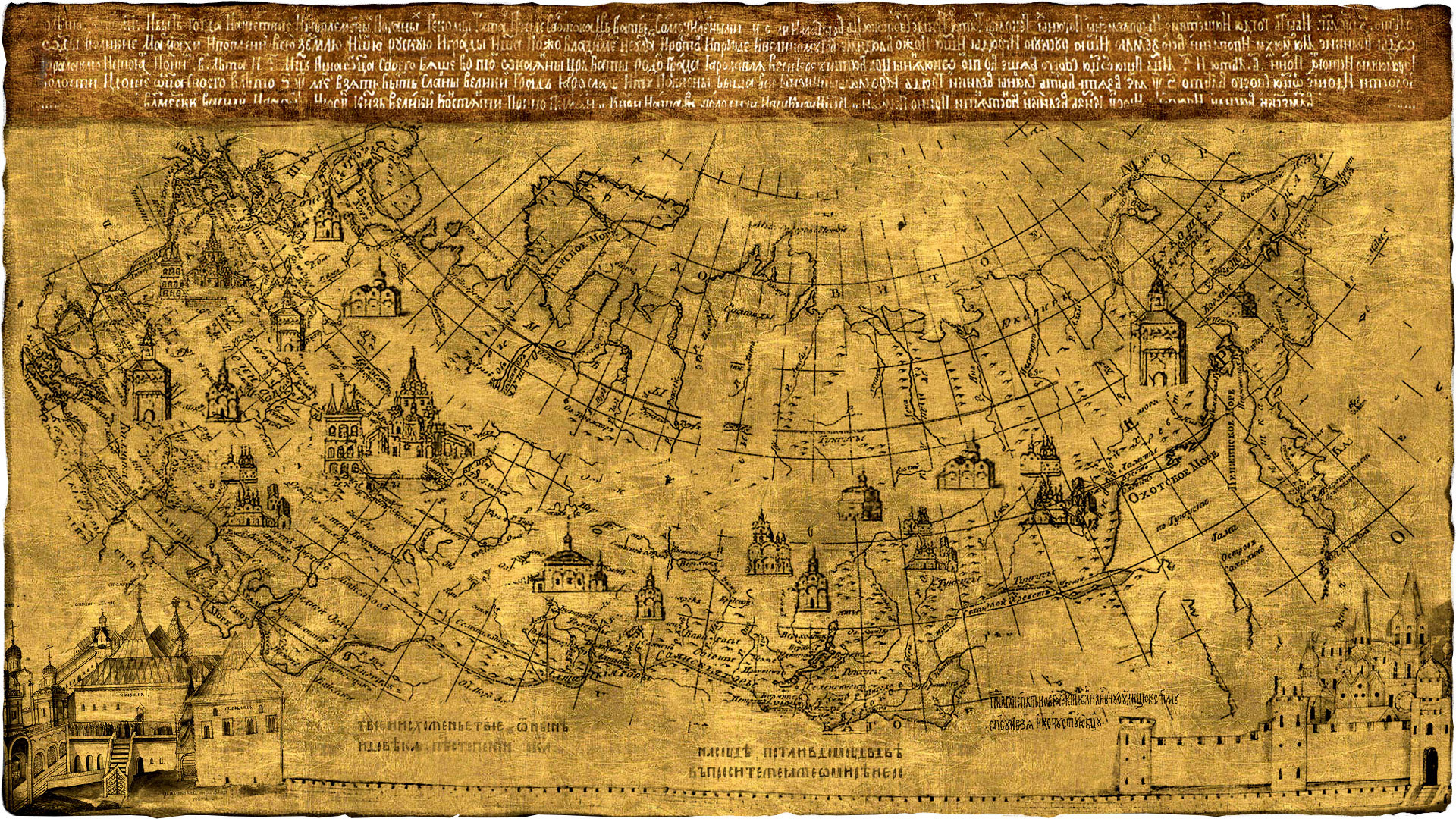

事情要从16世纪说起。当时,一位名叫西格蒙德·冯·赫尔贝施泰因的奥地利外交官在游历俄罗斯后写道:“冬天,饥饿的熊从森林跑进村庄,甚至闯入房屋,吓得村民逃命,最后冻死。” 这则描述迅速在欧洲流传,被英国、意大利、波兰、德国、荷兰等国的旅行者反复引用。于是,“俄罗斯街头有熊”这一印象就在西方世界中牢牢扎根,虽然它从来就不是真实的日常。

维克托·瓦斯涅佐夫的插画《猎人与熊搏斗,取悦沙皇》复制品(1898年 / 莫斯科国家历史博物馆藏)

维克托·瓦斯涅佐夫的插画《猎人与熊搏斗,取悦沙皇》复制品(1898年 / 莫斯科国家历史博物馆藏)

熊曾经真的是“工具人”?

当然,俄罗斯历史上和熊确实有点“不一般”的关系。在斯拉夫异教时期,熊是崇拜的图腾动物。中世纪时,训熊表演也很流行,熊会跳舞、乞讨,甚至在某些场合参与处决犯人。传说在伊凡雷帝统治时期,有罪之人会被缝进熊皮袋中,再放出猎犬撕咬,这种“拟熊处决”一度成为“暗黑中世纪”的恐怖象征。不过,这些血腥场景并没有像“熊逛街”那样传播得广。

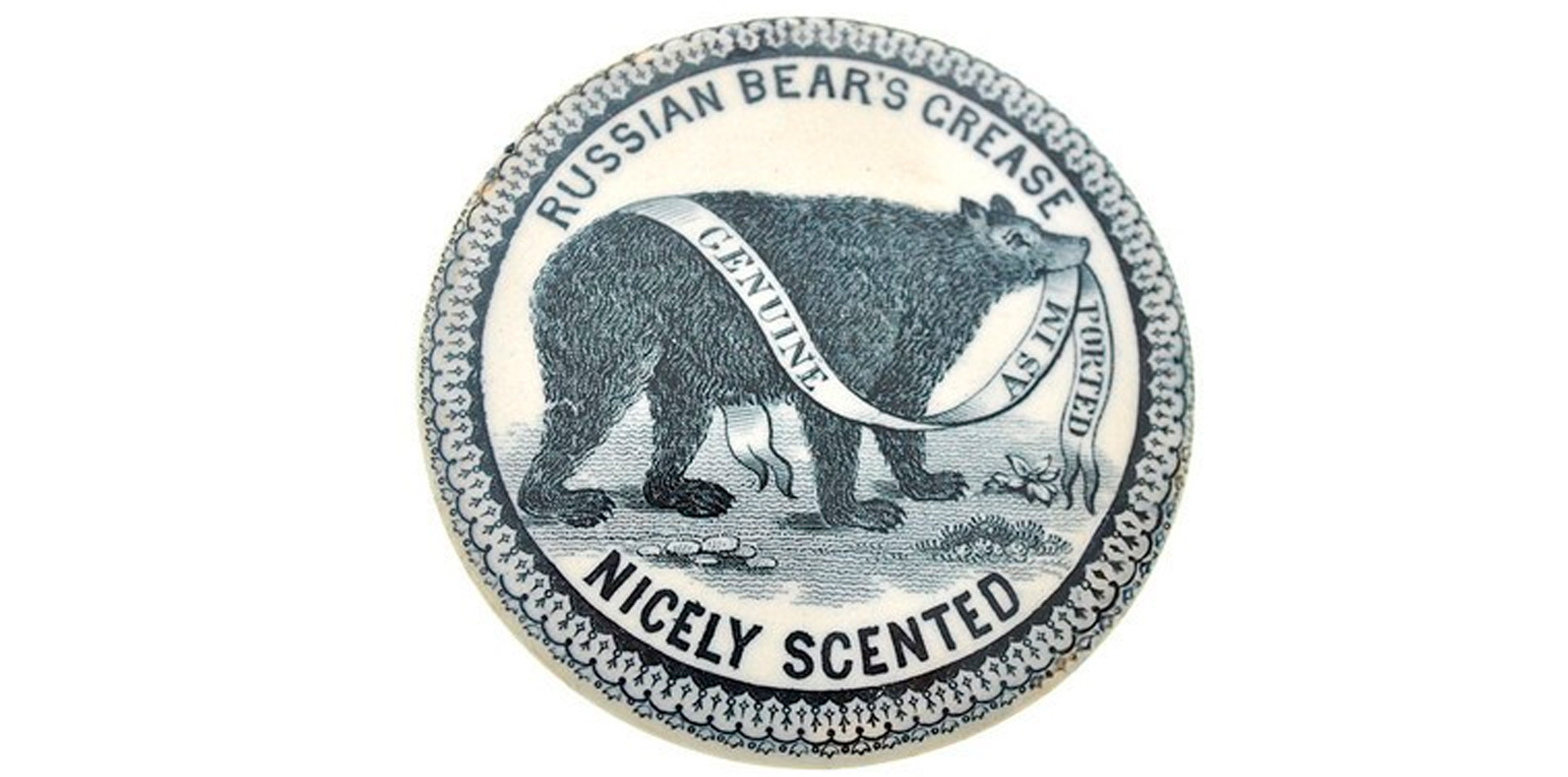

“熊油生发”:早期广告的胜利

16世纪后期,一批英国商人开始频繁来俄罗斯做生意。他们发现,向本国民众推广一种神奇的“俄罗斯特产”——熊油(bear’s grease),可以卖得非常好。他们宣传说:“熊长那么多毛,一定是因为它的油脂生发效果好!”于是,俄罗斯熊油迅速成为当时英国贵族防止脱发的神物,价格高得离谱——因为“来自遥远寒冷的俄罗斯”。有趣的是,这种所谓的“熊油”往往只是普通的猪油,但消费者根本不在乎,广告的力量已经足够让他们心甘情愿掏钱。可以说,熊油给俄罗斯贴上的形象标签,就像羊角包成了巴黎的代名词。

还有“熊学院”?!

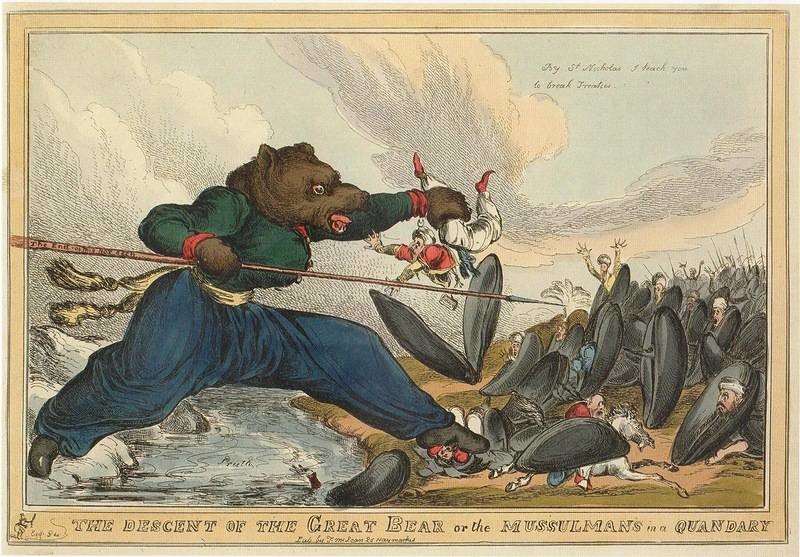

到了17世纪,今天白俄罗斯境内的斯莫尔贡小镇办起了“熊学院”,专门训练熊进行马戏表演。这些熊随后被送往欧洲各地演出。虽然斯莫尔贡当时不属于俄罗斯,而是波兰-立陶宛联邦的一部分,但西欧人根本不关心地理细节——他们只知道:“这地儿在东边,那肯定是俄罗斯。”久而久之,熊成了“俄罗斯野性”的象征。19世纪,英国开始大量使用政治漫画,其中俄罗斯常被画成一头熊,象征专制、好战。冷战时期,这种形象更是被西方用来妖魔化苏联。

”知识共享“

”知识共享“

1980年,苏联把“熊”反转成正面形象

苏联人其实对熊这个形象有些无奈,毕竟它不是官方认定的象征。但到了1980年莫斯科奥运会,苏联决定“转守为攻”——既然全世界都觉得俄罗斯=熊,那不如把这个形象重新塑造为坚强、勇敢、顽强的代表。于是,奥运吉祥物“米沙熊”诞生了。在闭幕式上,这只卡通熊被系上气球缓缓升空,感动了无数人,甚至让观众当场落泪。

后来,熊差点成了国徽图案?

苏联解体后,俄罗斯一度讨论要不要用熊代替双头鹰,成为新的国家象征。虽然最终没能实现,但熊仍然“东山再起”——2000年代,“统一俄罗斯党”就把熊定为党的标志性动物。

误解的力量,也可以变成文化的一部分

虽然“俄罗斯=熊”这一印象源于误会和夸张,但俄罗斯人最终选择接纳这个符号,并赋予它新的意义。这也说明:一个国家的文化形象,不一定来自官方设计,而往往是在历史、民俗、传播、甚至广告的共同作用下自然形成。

你怎么看“俄罗斯=熊”这个印象?

如果你国家也有一个动物代表,它会是什么?欢迎评论区分享你的想法!