假作真时——一位苏联退休老人如何让普希金的“遗物”流传三十年

传奇的编织者

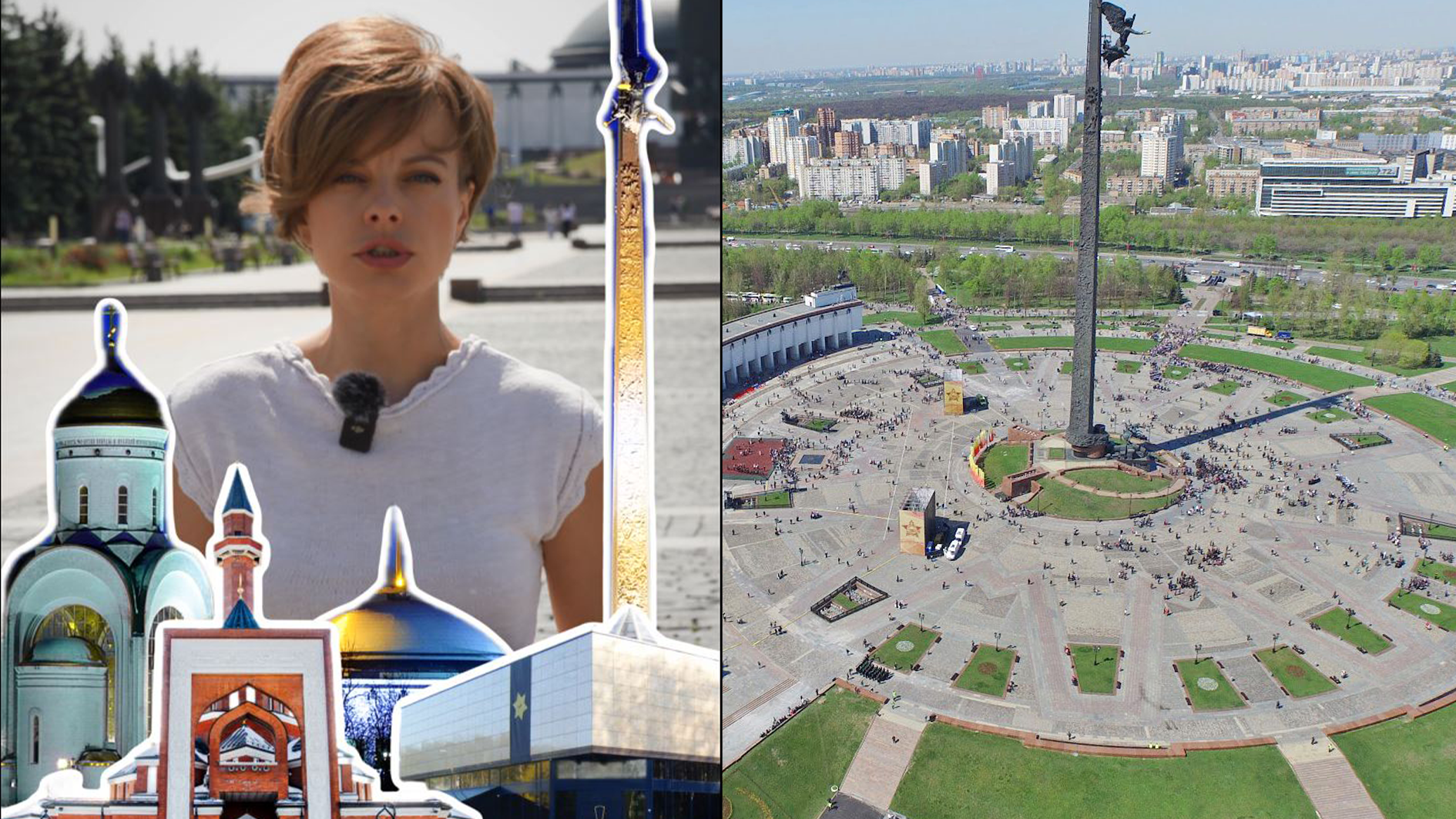

安东尼·阿尔卡季耶维奇·拉缅斯基像(1956)

安东尼·阿尔卡季耶维奇·拉缅斯基像(1956)

安托宁·拉缅斯基出生于1913年,出身在俄国特维尔省的一个普通家庭,毕业于师范技术学校,曾在工厂附属学校任教。二十岁出头,他来到莫斯科,积极参与共青团与党的宣传工作。对一个没有特殊才能的省城青年而言,这条政治道路原本可能通向光明前程。

到了1950年代,他的身体状况急转直下——有说是宣传时遭到殴打的后遗症,也有人说是战争时期的轻伤(尽管他并未直接参战)。领取国家养老金后,他独居家中,开始编造一段“全新的家族史”:一个绵延数百年的教师世家。

从真实到虚构的家族史

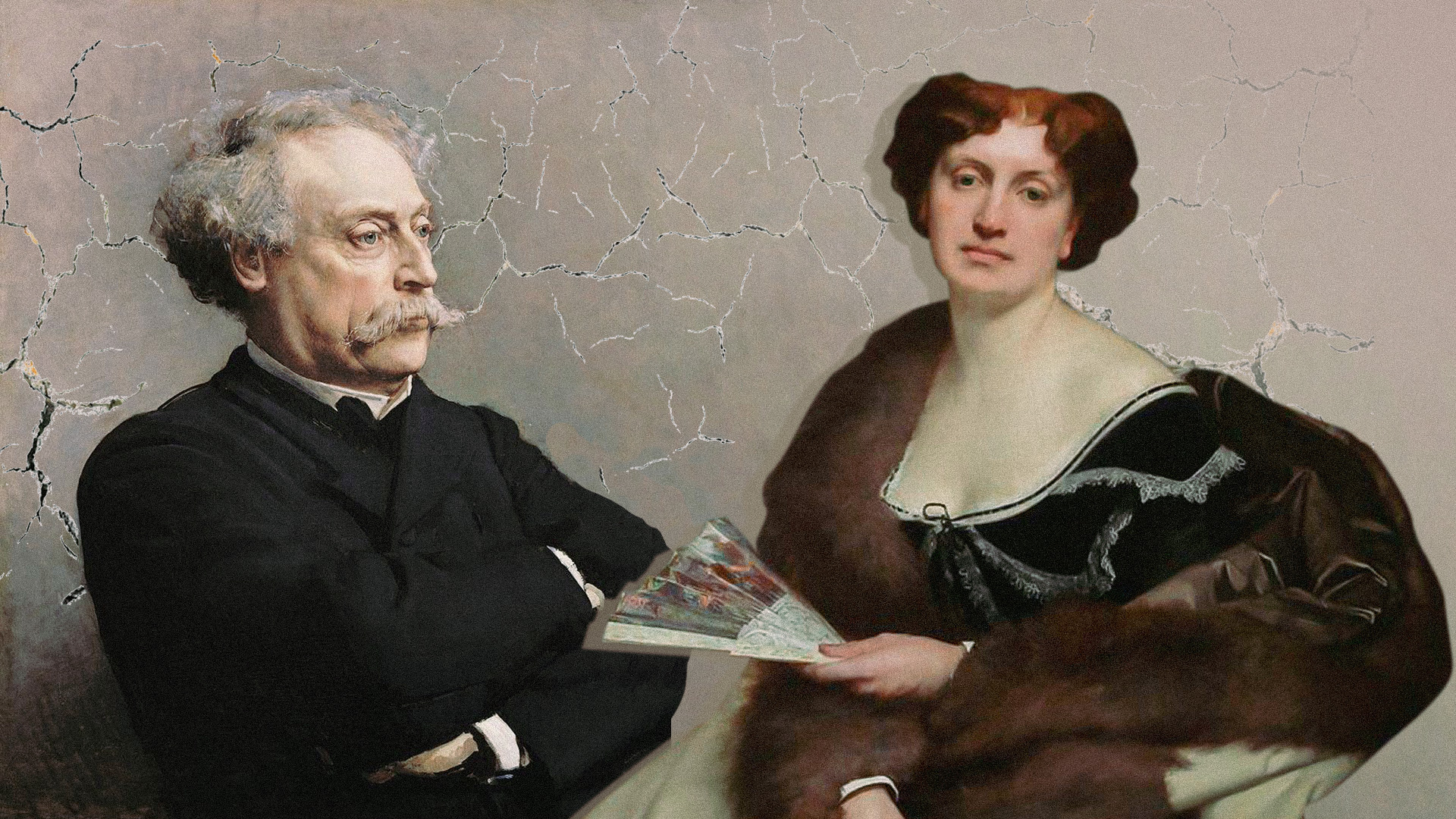

尼古拉·帕霍莫维奇·拉缅斯基一家(照片拍摄于1910年前后)。父亲右边站着长子阿尔卡季·尼古拉耶维奇。

尼古拉·帕霍莫维奇·拉缅斯基一家(照片拍摄于1910年前后)。父亲右边站着长子阿尔卡季·尼古拉耶维奇。

拉缅斯基的确有几位当教师的祖辈:祖父曾在教会学校授课,表叔担任过多地的学校校长。可是,在他的版本中,这些“教师”变成了与俄罗斯历史名人往来密切的文化巨擘——不仅与列宁一家熟识,甚至还能把家族渊源追溯到彼得大帝,乃至伊凡雷帝。随着故事扩展,他声称家族档案中藏有成千上万封历史人物的书信和珍贵物品。

他把这些“档案”包装得滴水不漏:旧纸张被巧妙做旧,字迹模仿得惟妙惟肖;新闻记者和部分学者也成了他口碑的放大器。他的“成功之作”之一,是一份列宁在早期党纲上的“批注”,据称也是从家族档案中发现的。

普希金的“遗物”

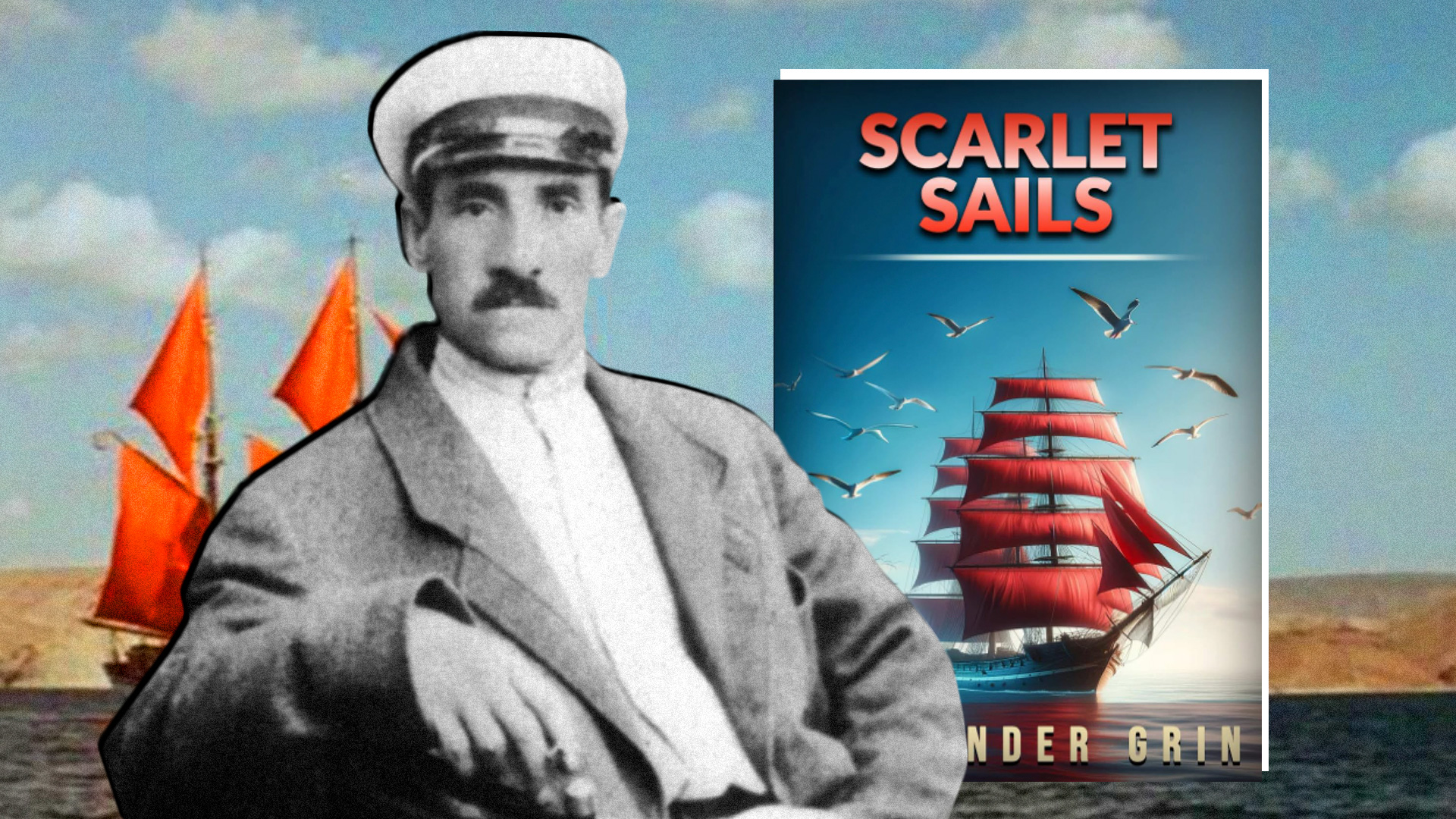

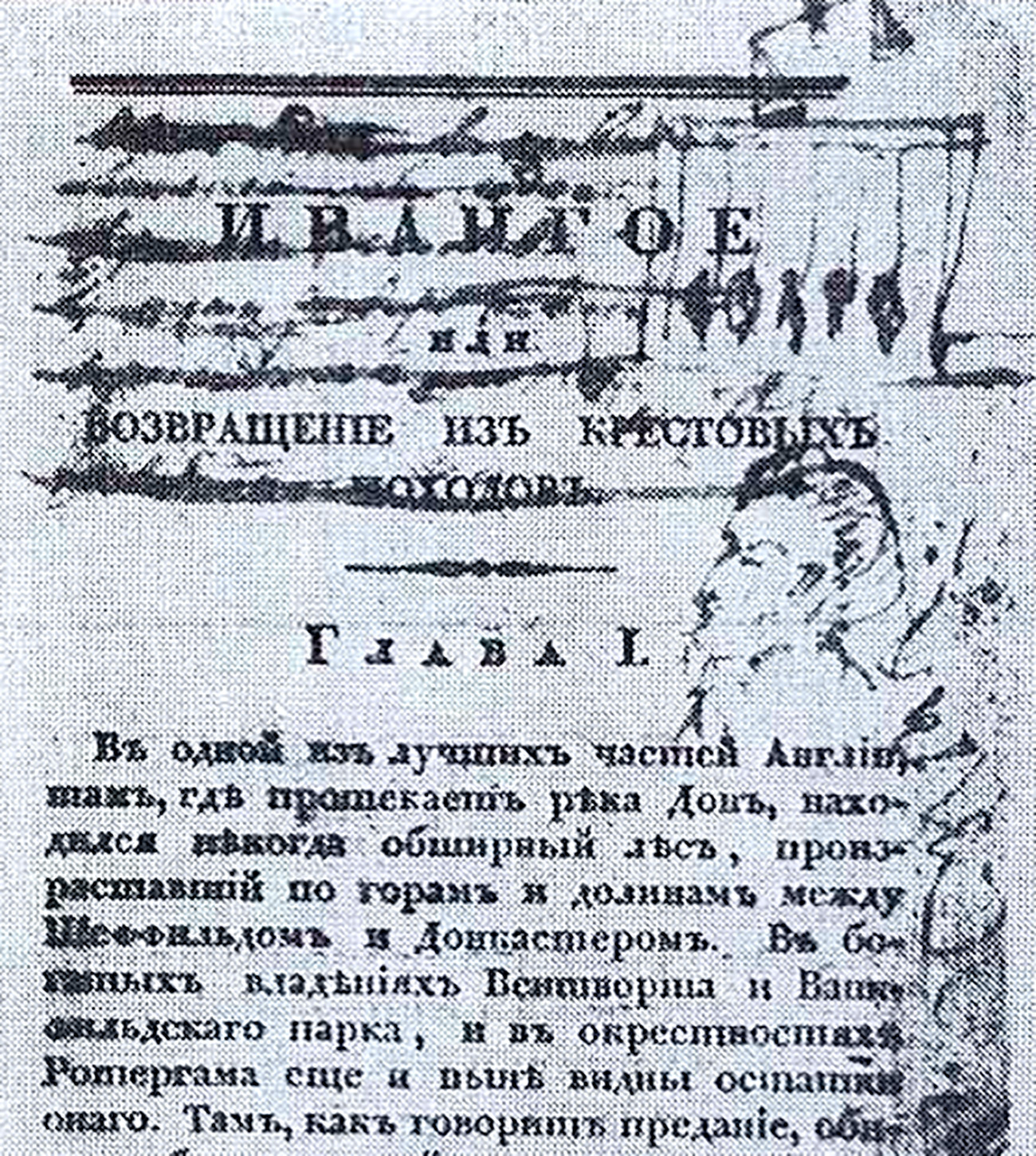

《艾凡赫》一书带有伪造的普希金线条和图画(红外线增强拍摄)

《艾凡赫》一书带有伪造的普希金线条和图画(红外线增强拍摄)

然而,最轰动的,还是与普希金有关的“发现”。

1963年,位于圣彼得堡(当时称列宁格勒)的俄罗斯文学研究所(普希金之家)购入了他提供的一本《艾凡赫》(《Айвенго》)。作为隶属于俄罗斯科学院的国家级文学研究与档案中心,普希金之家长期收藏、研究俄罗斯作家的手稿与文献,是国内公认的文学史最高学术殿堂。在这本书上,留有据称出自普希金之手的赠言与手绘插图。几位权威专家确认其真伪无误后,这件“珍宝”便被郑重地列入普希金手稿名录,在馆内保存了将近三十年。

拉缅斯基的“藏品”还包括据称属于普希金的家用器皿、甚至诗人的洗礼衬衣。

真相的裂痕

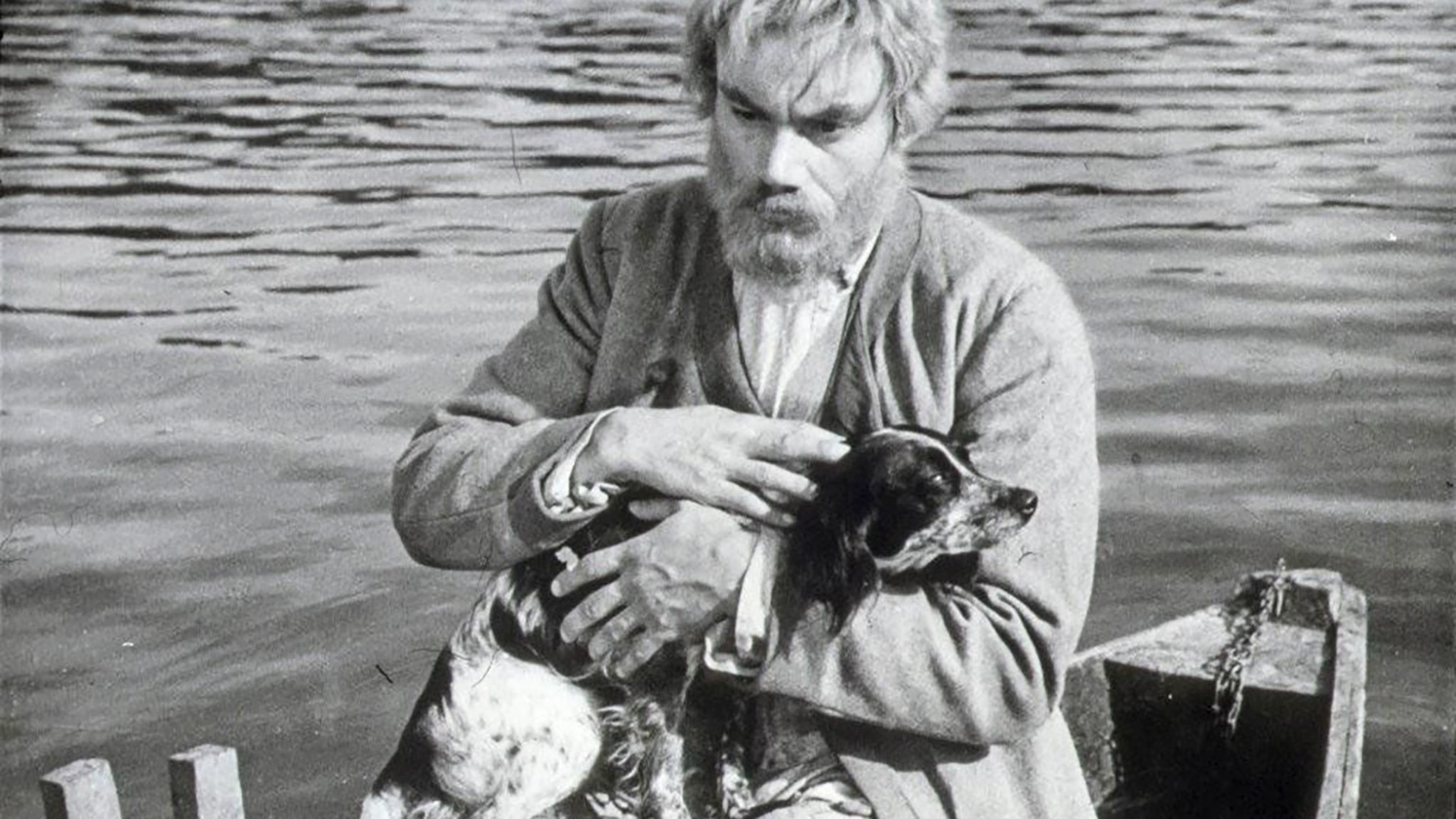

莫斯科普希金故居中的“普希金婴儿的汗衫”和“阿琳娜·罗迪奥诺芙娜的毛巾”

莫斯科普希金故居中的“普希金婴儿的汗衫”和“阿琳娜·罗迪奥诺芙娜的毛巾”

转折出现在1985年。文学期刊《新世界》发表了一篇长文,公开了拉缅斯基家族所谓的完整“档案”——其中的细节荒诞得令历史学者无法接受,漏洞一个接一个。拉缅斯基本人当年便去世,没有机会为自己辩护。

十年后,普希金之家手稿部的塔季扬娜·克拉斯诺博罗季科对那本《艾凡赫》进行了细致鉴定,最终确认普希金的“手迹”纯属伪造。随着调查深入,其他“遗物”也一一被证实为假。

余波

尽管如此,一些专家认为,至今在某些官方博物馆中,仍可能保存着拉缅斯基制造的“普希金遗物”。而在特维尔州伊托姆利村的村徽上,那枚象征启蒙的蜡烛依然闪烁——它的设计灵感,正是当年这位老人虚构的家族历史。

特维尔州伊托姆利亚乡徽

特维尔州伊托姆利亚乡徽

在今天看来,拉缅斯基的故事既是一个关于造假的警示,也是关于时代氛围的镜像。在那个对普希金充满敬仰的年代,人们渴望看到属于诗人的任何一丝痕迹,哪怕它只是纸上的幻影。他的伪造能够存活三十年,并非因为技术多高明,而是因为它迎合了人们愿意相信的愿望——而历史的真相,往往就藏在这种愿望的阴影之中。