伊万·屠格涅夫:关于这位俄罗斯作家的三个冷知识

每年11月9日,俄罗斯举国纪念这位19世纪文豪诞辰。他生于1818年,虽因某种缘由隐没于托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的盛名阴影之下,但在俄罗斯文坛,他始终享有同等崇高的地位,其著作至今仍是中小学必修经典。以下三重密码,将为你解锁真实的屠格涅夫:

第一幕:竖起"父与子"的永恒界碑

莫斯科高尔基艺术剧院戏剧《父与子》中的一幕

莫斯科高尔基艺术剧院戏剧《父与子》中的一幕

现实主义巨著《父与子》铸就屠格涅夫不朽文名(延伸阅读)。需知他实为文学史上首位聚焦代际战争的思想者——当两代人陷入互不理解且拒绝沟通的深渊,这道社会裂痕因他之力,终被定名为"父与子命题"。俄罗斯人坦然承认:这道鸿沟穿越百年时空,至今仍在家庭与社会中灼灼发烫。

第二幕:缔造"屠格涅夫式少女"文学图腾

安德烈·孔查洛夫斯基执导的电影《一群绅士》(1969)剧照

安德烈·孔查洛夫斯基执导的电影《一群绅士》(1969)剧照

在《罗亭》的娜塔莉娅、《阿霞》的同名女主、《贵族之家》的丽莎、《前夜》的叶莲娜等经典中,女性始终是屠氏宇宙的恒星。这些生长在外省庄园书堆里的少女,带着诗意的朦胧,却拥有超越时代的学识与清醒。她们温婉知礼的仪态下藏着惊人韧性,当男性角色在她们坦荡炽烈的灵魂面前溃逃时,这些看似脆弱的少女总会爆发出重塑命运的力量。

第三幕:托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的海外引路人

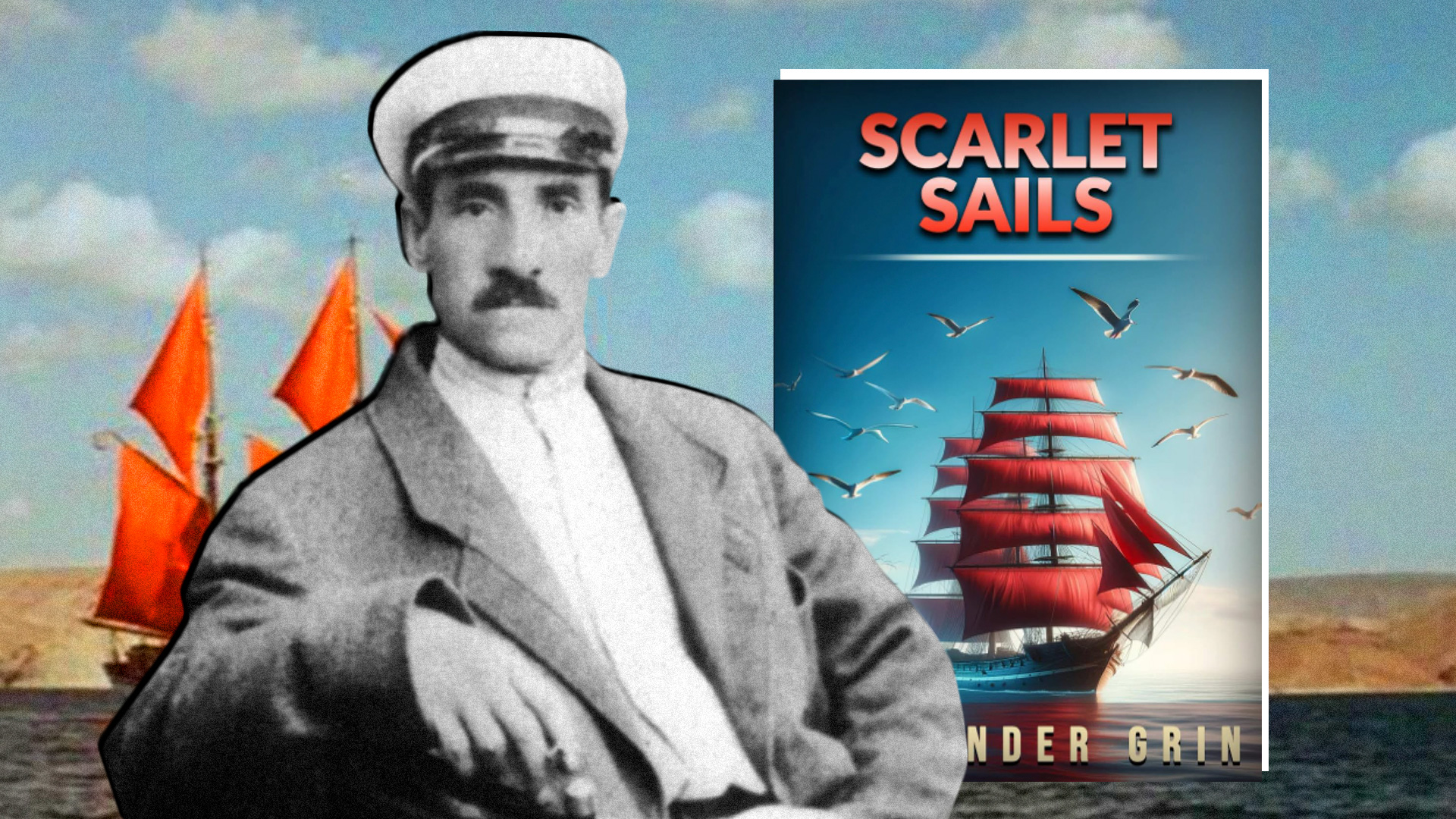

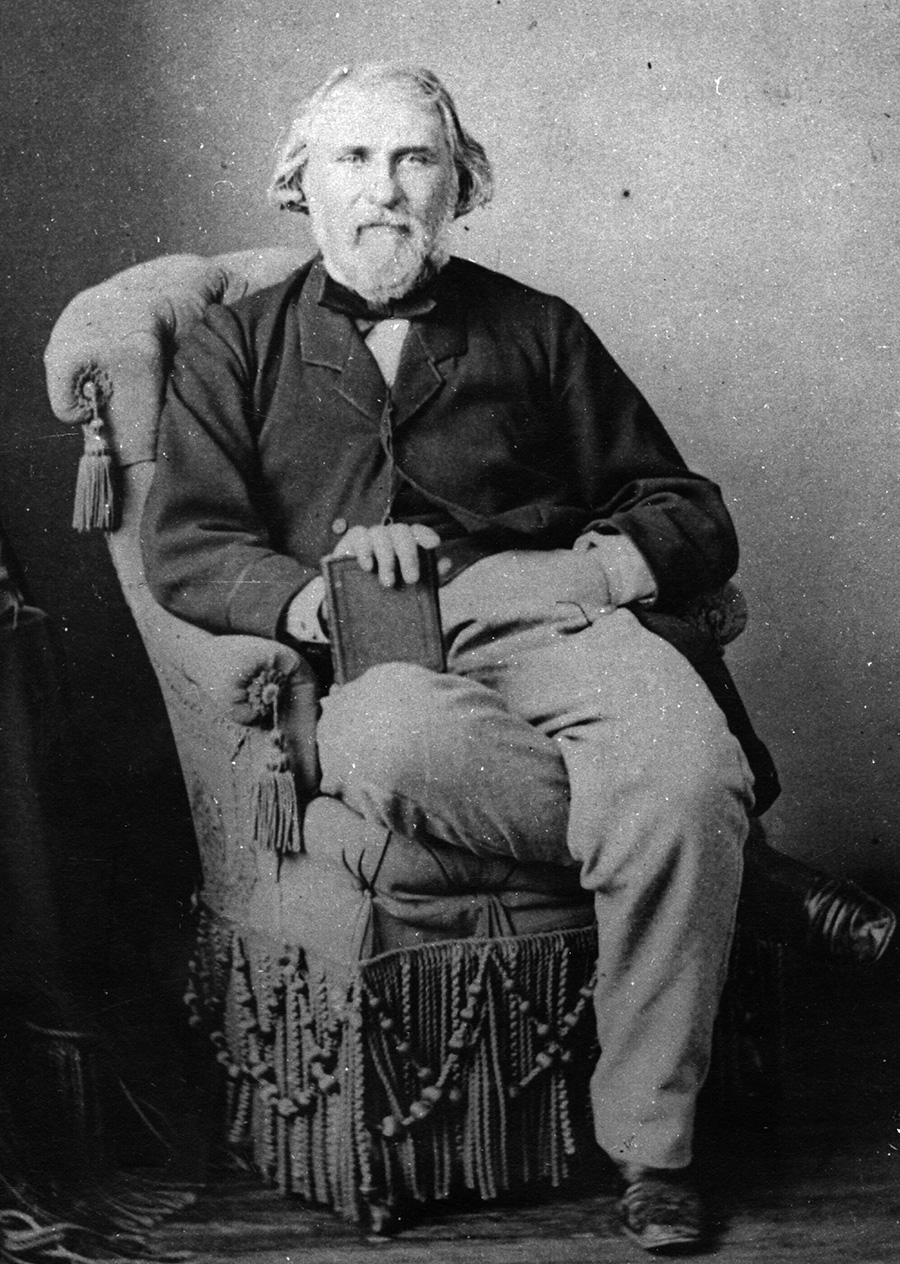

伊万·屠格涅夫

伊万·屠格涅夫

尽管自身作品在翻译中常遭埋没,屠格涅夫却是俄罗斯文学西进的灯塔。他长年旅居德法意三国,在巴黎文学沙龙里向狄更斯、雨果、莫泊桑、福楼拜等巨匠激情推介普希金与同胞双雄。当他把托氏《战争与和平》章节译成法语朗读时,西方文坛首次听见伏尔加河的涛声。这位隐身译林的文化摆渡者,既将俄罗斯灵魂注入欧洲文字,也将西方经典引回故土。

今日重读屠格涅夫,恍若打开三重镜像:他笔下撕裂的代际战场,预言了所有现代社会的身份焦虑;那些冲破闺阁的文学少女,实为女性意识觉醒的先声;而当他以个人孤独为代价,将俄罗斯文学版图拓展至西方时,我们终于懂得——真正的巨人从不在意站在谁的光影里,他们毕生所求,不过是在文明的断崖间架起一座桥。当第205支蜡烛在莫斯科文学馆点燃,请记住这个将故国扛在肩上走向世界的名字:他让全人类看见,俄罗斯的忧郁与暴烈之下,永远奔涌着普世的人性之光。