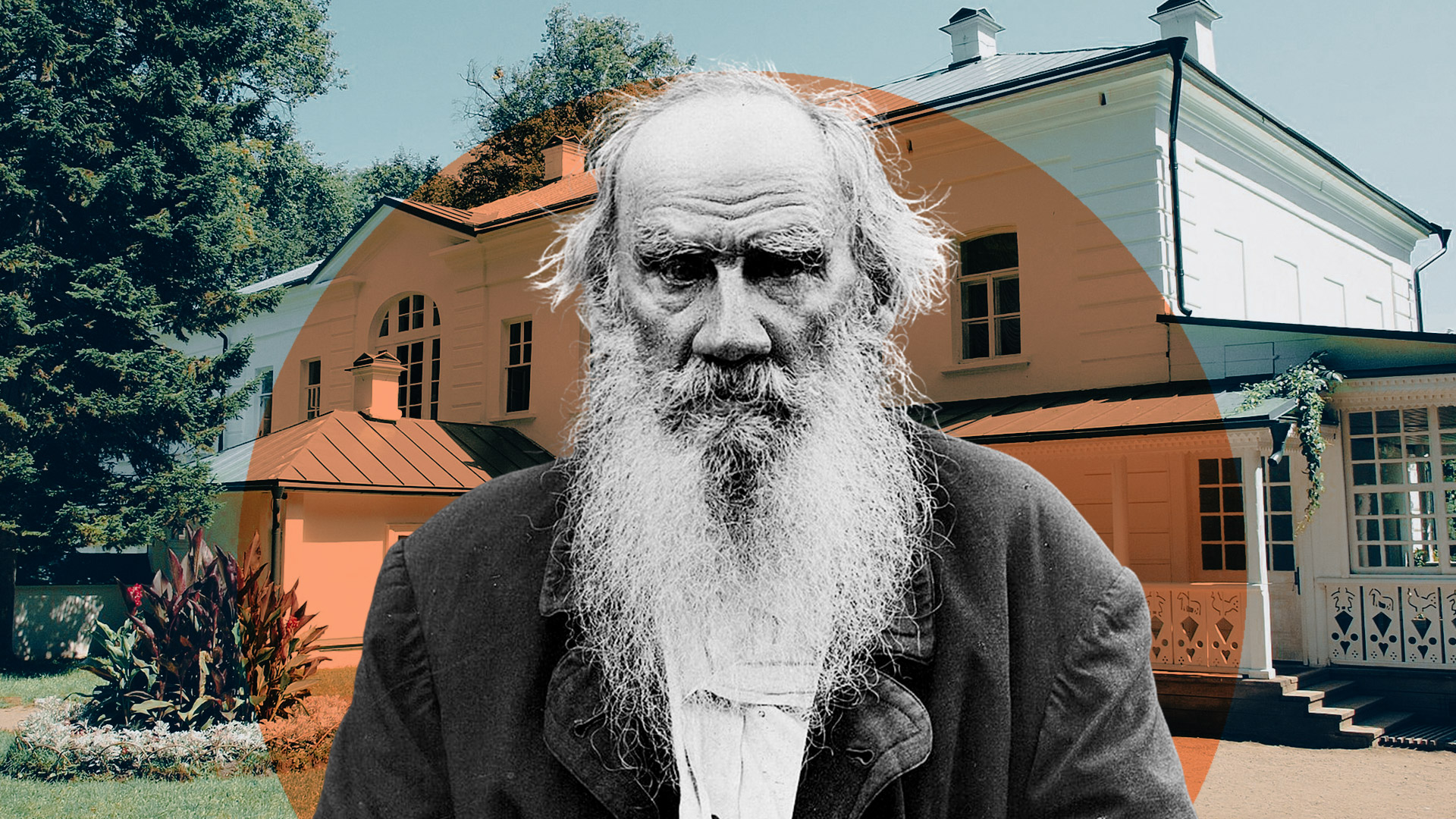

列夫·托尔斯泰为何逃离家园?一场老人与世界的无声告别

这次“逃亡”,并非一时冲动,而是托尔斯泰长久以来的心结。作为一位贵族出身、天生的作家和庞大家族的掌舵人,他的生活完全被外界的期待和身份所束缚。他渴望过一种简单而宁静的生活,远离喧嚣,融入普通人的生活,通过劳动谋生,与人为善,过一种无负担的平凡生活。然而,命运的惯性却让他陷入了不可自拔的身份囹圄。

舆论的囚徒

托尔斯泰成为了俄罗斯历史上第一个真正意义上的全民名人——但这种“名人”身份却是最沉重的枷锁。他的每一个动作都被记者紧盯不放,家门口聚满了乞讨者和不速之客。无数仰慕者围绕他,来自全国各地的信件如潮水般涌来。更糟糕的是,亲近的家人、朋友和助手们,原本应该给予支持,却成了纷争的源头,经常让他心力交瘁。

作为社会不公的敏感受害者,托尔斯泰早在1894年便拒绝了庄园的所有权以及1881年后所有书籍版权的收益,表达了对自己地主身份的拒绝和抗争。他曾坦言自己无法忍受的生活状态:“贫困环绕四周,而我却住在庄园里,有仆人侍奉着晚餐。”

“未出壳的鸡蛋被数了个遍”

更让托尔斯泰心痛的,是围绕他创作遗产的残酷争斗。家人和朋友们几乎像他已经死去一样,争夺着他的回忆录、日记和手稿,整理、编辑他的私人生活,分割遗产。争斗的两极是他的妻子索菲娅·安德烈耶芙娜和密友、秘书弗拉基米尔·切尔特科夫。

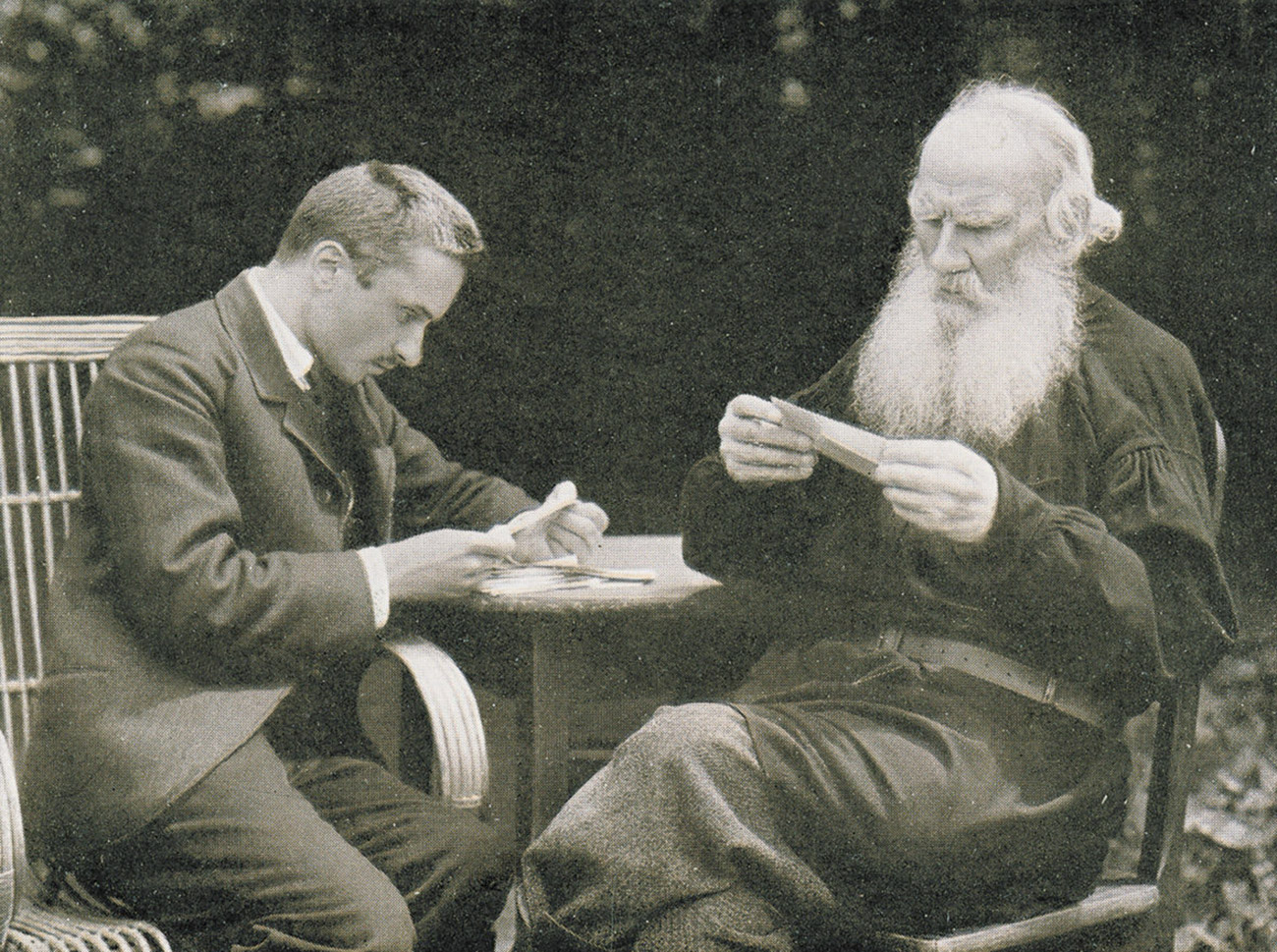

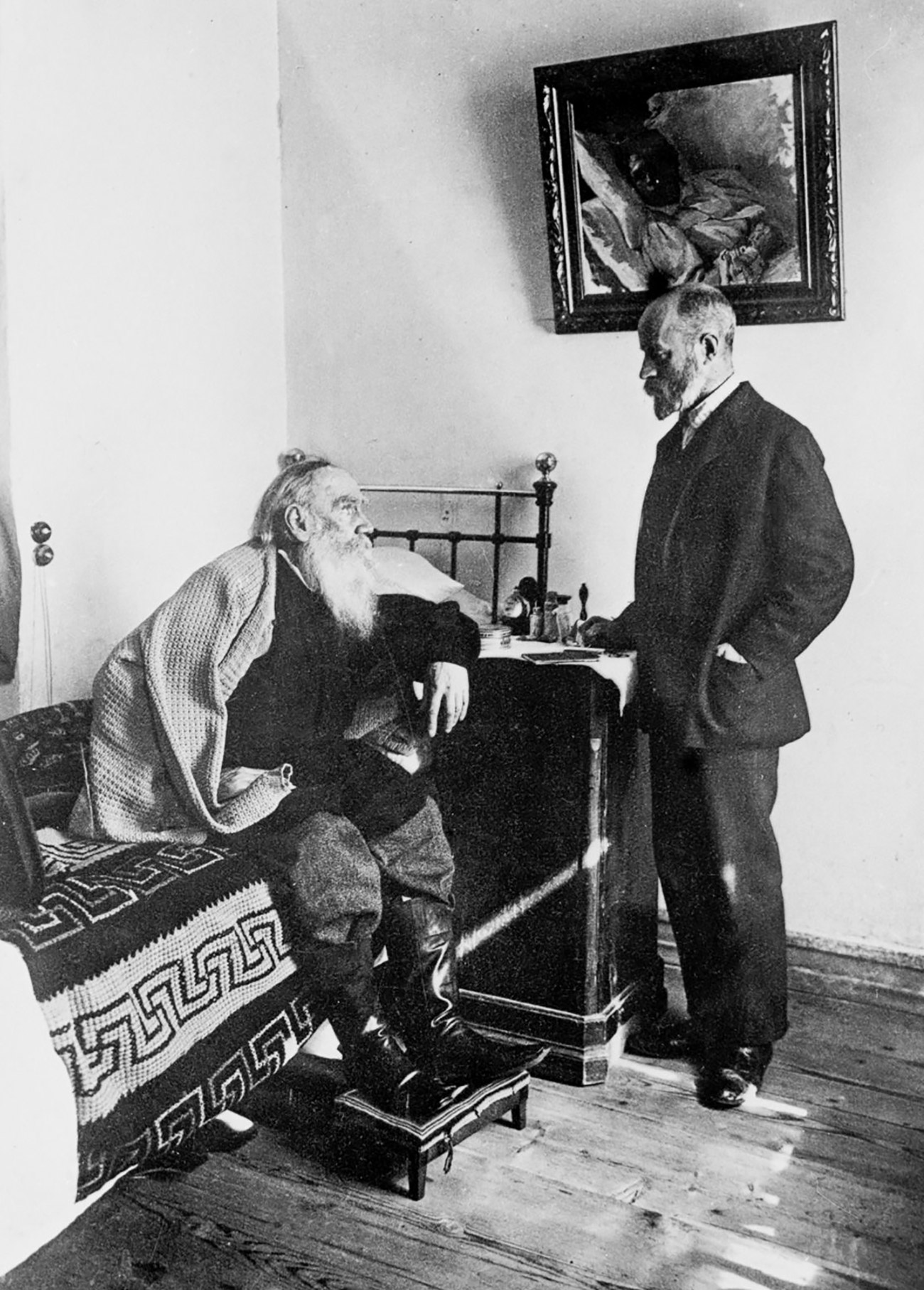

托尔斯泰和他的朋友弗拉基米尔·切尔特科夫

托尔斯泰和他的朋友弗拉基米尔·切尔特科夫

性格温和、礼貌且多思的托尔斯泰,最初在妻子的坚持下与切尔特科夫断绝了联系,但后来又在切尔特科夫的推动下秘密立下遗嘱,隐瞒妻子。随之而来的是内心的自责、痛苦,以及妻子、朋友的伤心和纷争。

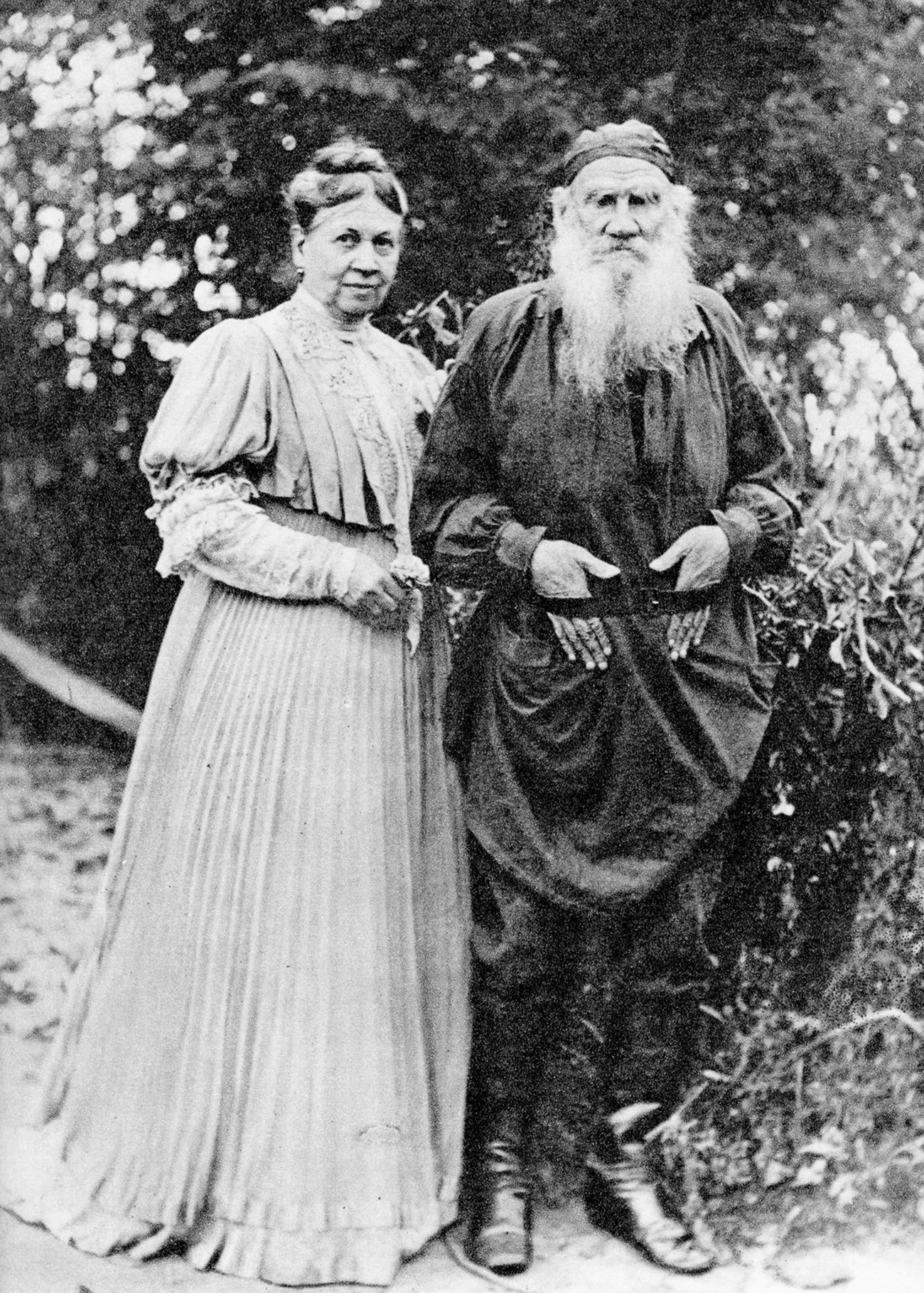

妻子的苦衷

能责怪索菲娅年老时心智的崩溃吗?她经历了19次怀孕,其中13个孩子中有6个早逝。更难以承受的是,她要忍受天才丈夫的苛刻要求,容忍他的疏离,管理庞大家务。

托尔斯泰和他的妻子索菲亚

托尔斯泰和他的妻子索菲亚

与此同时,这位被困老人家庭的平静悲剧被媒体放大成了轰动的新闻。

逃离,只为安静地走完人生

一位82岁的老人,在秋夜的黑暗中悄悄逃离家门,几乎没有带钱,甚至用假名“蒂·尼古拉耶夫”签信,这说明他的内心有多么沉重。他想找到一个安静的地方,独自面对复杂的人生与信仰,为死亡做最后的准备——生命中最重要的时刻。然而,孤独和宁静对他来说,却无处可寻。

托尔斯泰离开亚斯纳亚波利亚后,陆续被路人、酒馆老板、铁路职员认出,他的行踪很快被记者追踪。他曾短暂停留在妹妹为尼姑的沙莫尔迪诺修道院,试图在那里安抚心灵,也希望在附近的奥普蒂纳修道院见到长老约瑟夫,却未能如愿。无法在沙莫尔迪诺停留的他,带着渴望再次踏上旅途。

随着身体的虚弱,托尔斯泰开始发烧,不清楚下一步该去何处。唯一随行的医生马克维茨基回忆,他们甚至考虑过去敖德萨,再转往君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)。但在阿斯塔波沃小火车站,托尔斯泰病情加重,站长允许他住进自己家中休息。他在这间小屋中躺下,静静等待生命的终结。

全国媒体铺天盖地报道了这位伟大作家的最后时刻,整个俄罗斯沉浸在这场悲痛中,而托尔斯泰的妻子和孩子们在家中焦急不安,不知所措。

他唯一的请求是:别打扰我,不要强行用药,不要注射吗啡,只求安静地离开这个世界。

托尔斯泰在那个偏远的小站走完了他的一生,摄像机的镜头下,他拒绝让妻子最后道别。

托尔斯泰的逃离,是一场对身份束缚、世俗名利和家庭纷争的无声抗议。他用生命最后的力量追寻内心的宁静与自由,试图在孤独中与自己和解,与生命的终点相拥。

这位文学巨匠的一生,写满了对人性、信仰与社会的深刻思考。正如他所渴望的,归于平凡,回归真实,终究是每个人最质朴的愿望。托尔斯泰的故事,提醒我们每一个人:无论多么辉煌的身份,内心的自由与平静,才是生命最宝贵的财富。

本文摘自《俄罗斯世界》杂志,完整俄文版本请参见原刊。