罕见珍藏:俄罗斯知识分子心中的挚爱诗人——约瑟夫·布罗茨基

约瑟夫·布罗茨基1940年5月24日出生在列宁格勒(今圣彼得堡)。母亲是会计,父亲是一名军事摄影记者。

约瑟夫·亚历山德罗维奇·布罗茨基和他的母亲玛丽亚·莫伊谢耶芙娜·沃尔佩特(照片拍摄于1942 年)

约瑟夫·亚历山德罗维奇·布罗茨基和他的母亲玛丽亚·莫伊谢耶芙娜·沃尔佩特(照片拍摄于1942 年)

家境普通,1955年一家人搬进了著名的穆鲁齐大厦,这里曾是许多“银时代”诗人和作家的聚居地。布罗茨基称自己的“半间半房”,如今这个称呼也被用作纪念他的博物馆名称。

他是个叛逆的灵魂,从不愿随波逐流。中学八年级时,他离开课堂,从此未再回去。那个年代,所有诗人和作家都必须有正式的工作,而布罗茨基拒绝受限于这种体制,最终因“游手好闲”被判处1年半流放,远赴北方的荒凉之地。

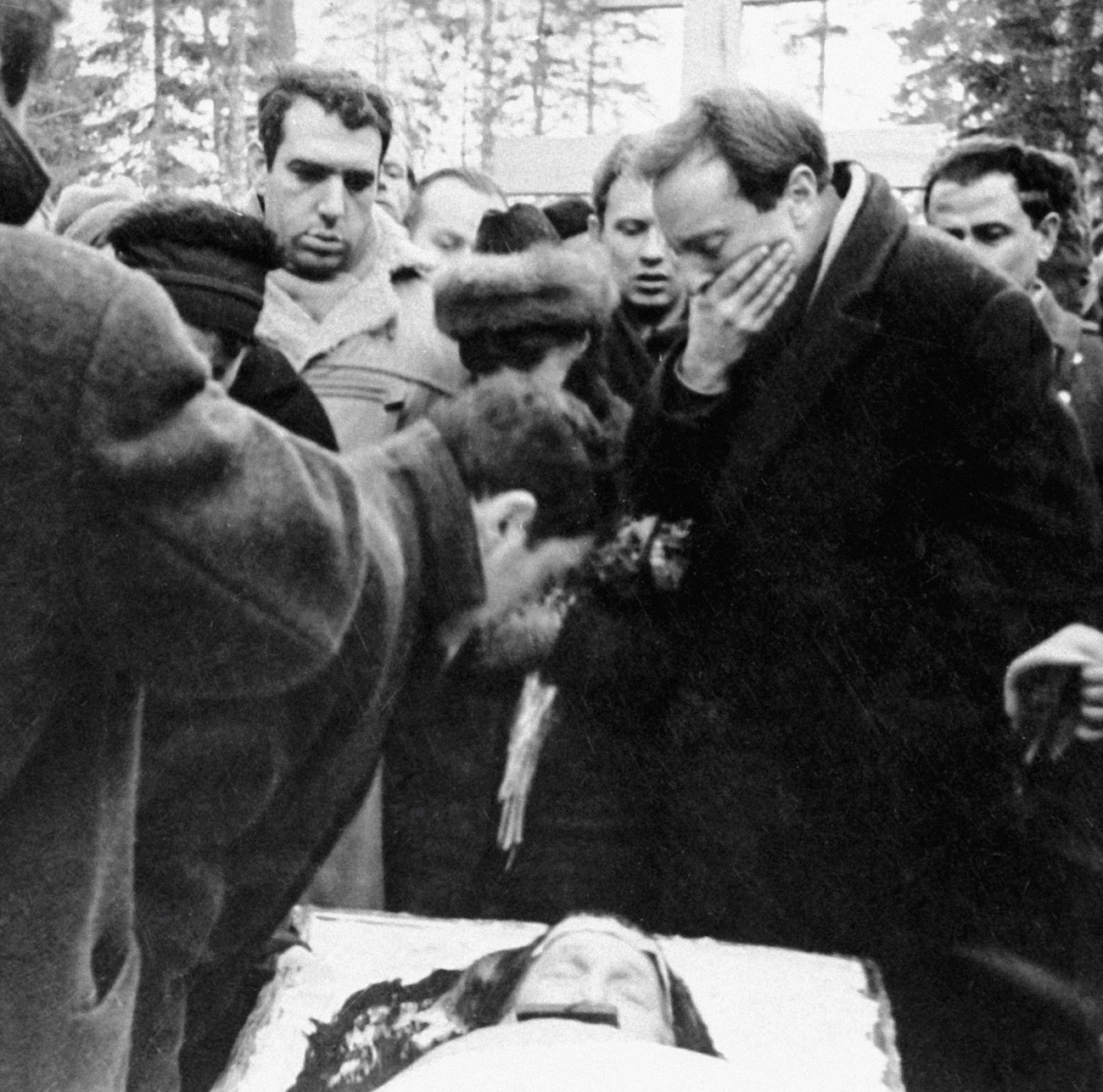

在文学道路上,他的导师是著名女诗人安娜·阿赫玛托娃。布罗茨基经常和另外三位“阿赫玛托娃的男孩”一起拜访她。得知布罗茨基被流放后,阿赫玛托娃感叹道:“他们这是要给我们这位红发少年写下怎样的履历啊!”当阿赫玛托娃去世时,布罗茨基视之为个人的巨大悲痛。照片中他正站在葬礼最右侧。

诗人约瑟夫·布罗茨基(右站)、诗人叶夫根尼·雷因(中)出席女诗人安娜·安德烈耶夫娜·阿赫玛托娃的葬礼。

诗人约瑟夫·布罗茨基(右站)、诗人叶夫根尼·雷因(中)出席女诗人安娜·安德烈耶夫娜·阿赫玛托娃的葬礼。

他的诗作不被苏联官方认可,因为它们对大众而言过于晦涩复杂,充满了隐喻和圣经典故。流放归来后,他更是处于半地下状态,无法加入对诗人极为重要的苏联作家联盟。

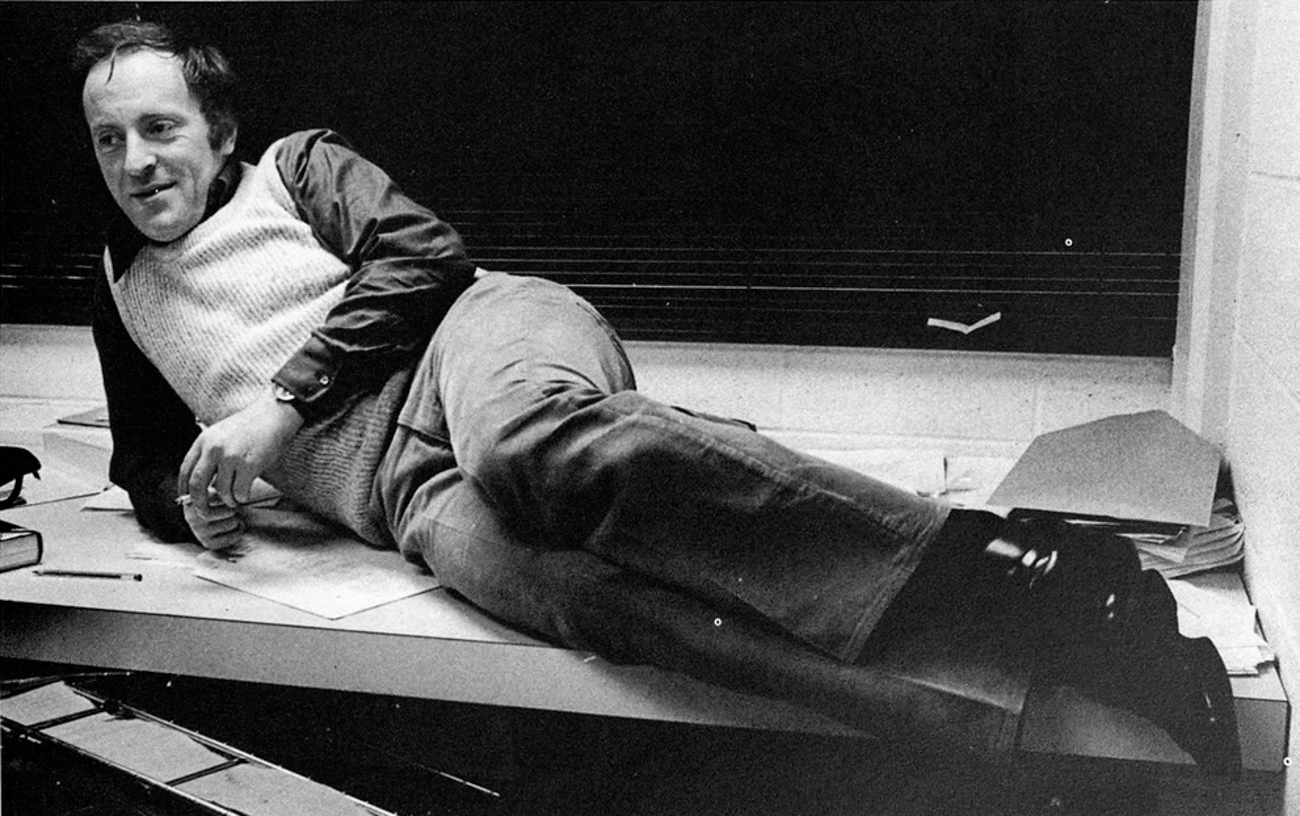

(1972 年 6 月 12 日、维也纳)苏联诗人约瑟夫·布罗茨基直到 6 月 9 日才被人注意到离开祖国,现在他已被密歇根大学聘为驻校诗人。这位来自列宁格勒的犹太人因发表的争议性作品,于 20 世纪 60 年代初被送往苏联极地劳役农场工作了 18 个月,目前他居住在维也纳。

(1972 年 6 月 12 日、维也纳)苏联诗人约瑟夫·布罗茨基直到 6 月 9 日才被人注意到离开祖国,现在他已被密歇根大学聘为驻校诗人。这位来自列宁格勒的犹太人因发表的争议性作品,于 20 世纪 60 年代初被送往苏联极地劳役农场工作了 18 个月,目前他居住在维也纳。

为了生计,他靠翻译和写儿童诗维持生活,内心饱受折磨,更被克格勃持续监视。1972年,他被迫离开祖国,经维也纳辗转前往美国。出国前,他在苏联已拥有自己的读者群,诗歌在西方逐渐流传。

1972 年 6 月 4 日上午,诗人约瑟夫·布罗茨基被迫流亡国外。

1972 年 6 月 4 日上午,诗人约瑟夫·布罗茨基被迫流亡国外。

抵达美国后,布罗茨基成为密歇根大学的客座诗人,最初住在他的美国出版商卡尔和艾伦迪·普罗弗尔夫妇家中。

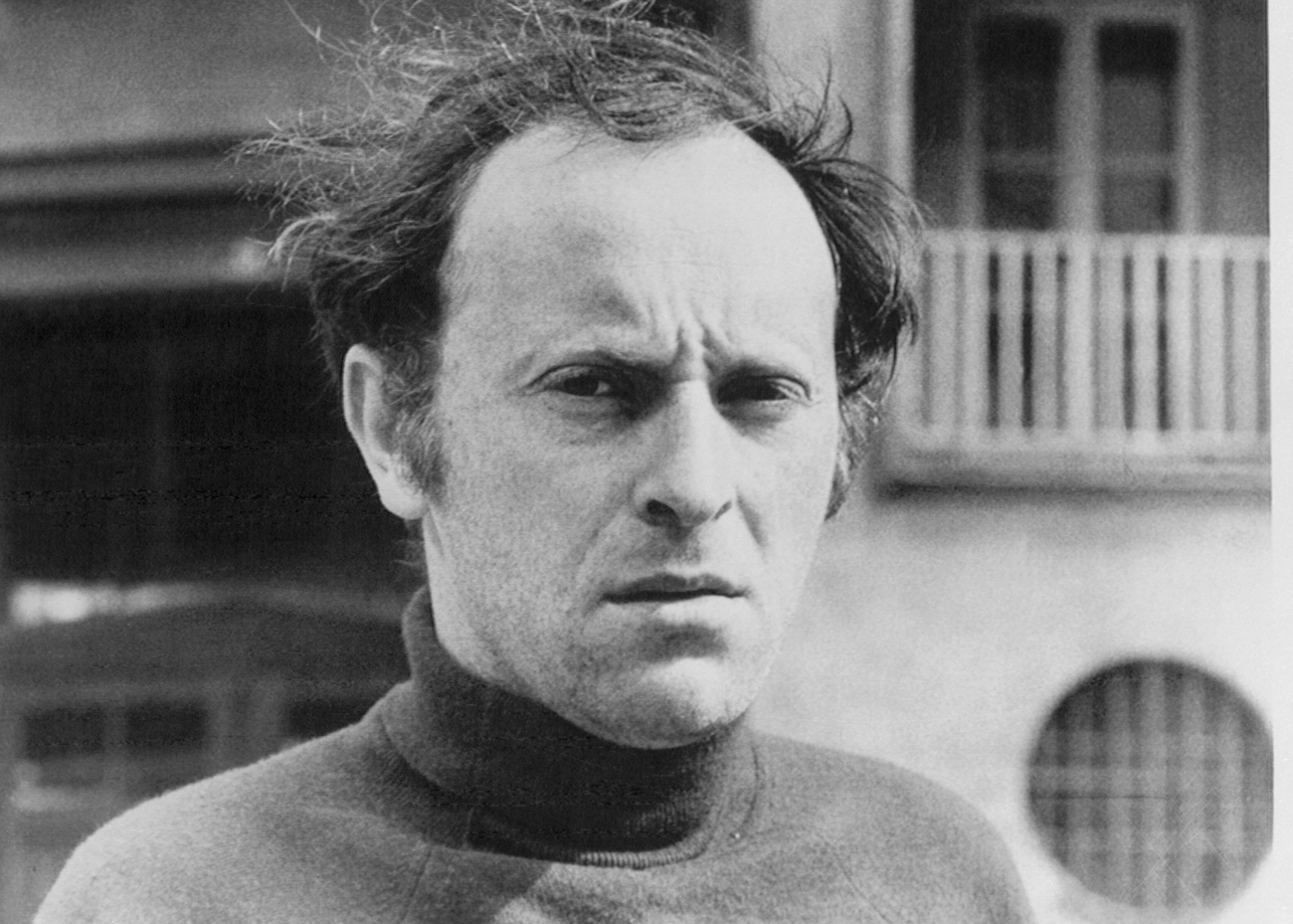

后来移居纽约,先后在纽约大学和哥伦比亚大学教授文学课程。在美国,布罗茨基更多以散文作家身份闻名,因为他的诗歌难以翻译。他甚至开始用英语写作,并为多家杂志撰写专栏。

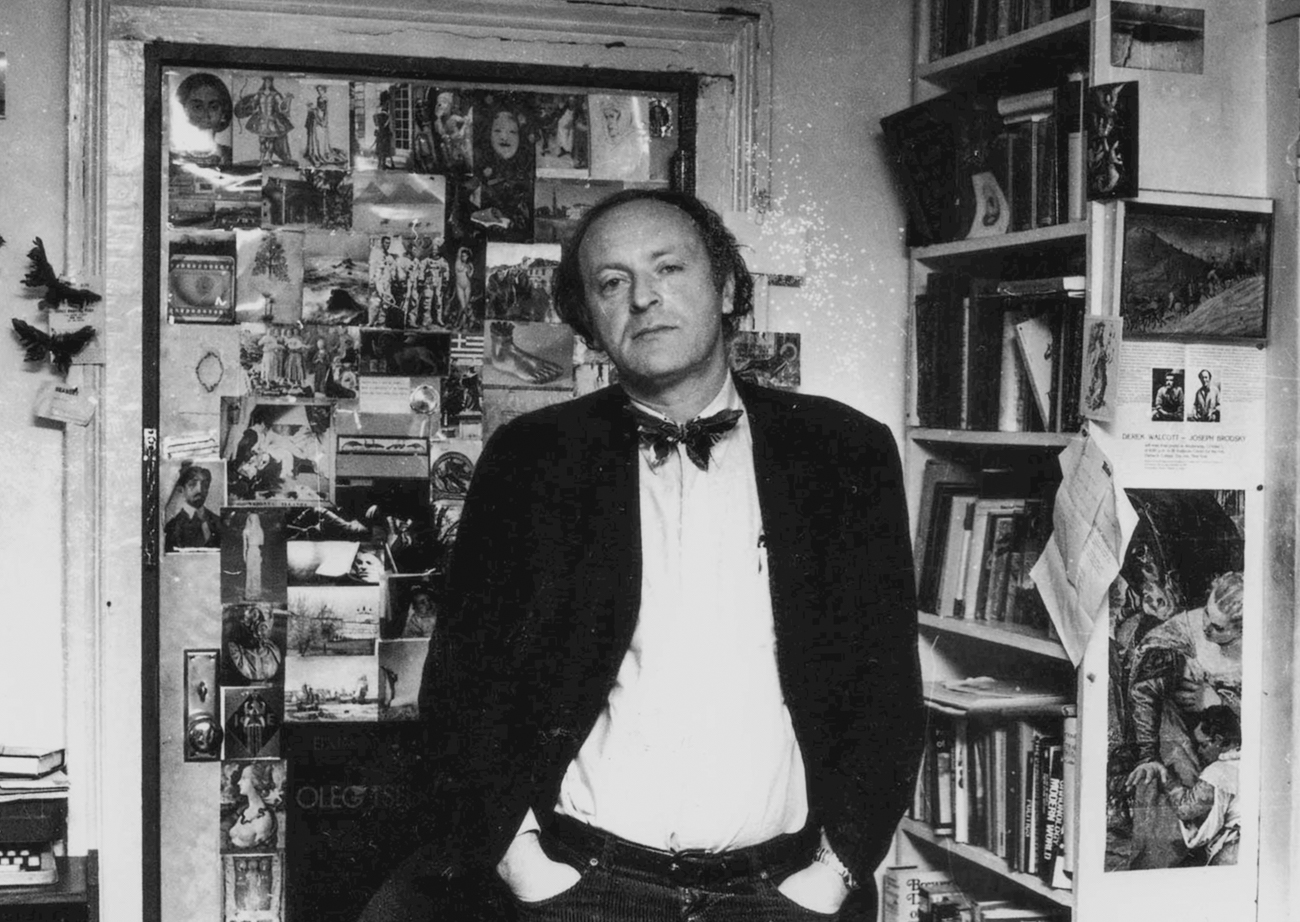

约瑟夫·布罗茨基在纽约

约瑟夫·布罗茨基在纽约

真正的辉煌是在1987年降临——布罗茨基如愿获得诺贝尔文学奖,评语称他“以清晰的思想和诗意的强度,完成了全方位的文学创作”。

美籍俄罗斯作家约瑟夫·布罗茨基荣获诺贝尔文学奖

美籍俄罗斯作家约瑟夫·布罗茨基荣获诺贝尔文学奖

此后,他成为国际文学巨星,经济宽裕,也慷慨帮助所有俄罗斯侨民。

1991年12月15日,约瑟夫·布罗茨基的铜像在荷兰揭幕。照片为布罗茨基与雕塑家西尔维娅·威林克合影。

1991年12月15日,约瑟夫·布罗茨基的铜像在荷兰揭幕。照片为布罗茨基与雕塑家西尔维娅·威林克合影。

布罗茨基是个猫咪爱好者,生活中对猫的热爱广为人知。

约瑟夫·亚历山德罗维奇·布罗茨基与猫密西西比(1987)

约瑟夫·亚历山德罗维奇·布罗茨基与猫密西西比(1987)

感情生活则充满波折。年轻时,他与画家玛丽娜·巴斯马诺娃有一段深刻却不幸福的感情。他们非婚生有一子安德烈,随母姓。与芭蕾舞演员玛丽安娜·库兹涅佐娃有一女阿纳斯塔西娅。

约瑟夫·布罗茨基,作家,1987 年诺贝尔文学奖获得者

约瑟夫·布罗茨基,作家,1987 年诺贝尔文学奖获得者

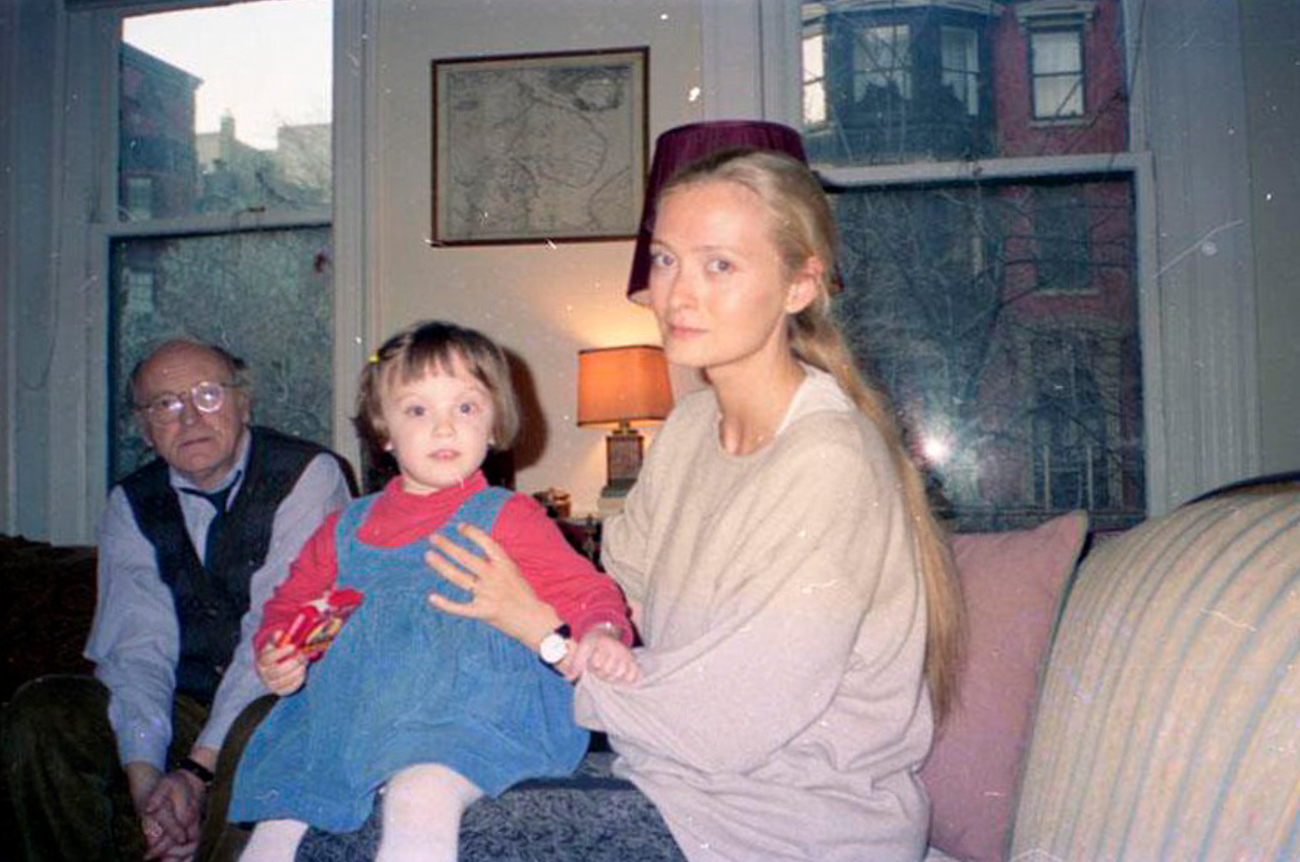

真正的家庭幸福是在50岁那年找到的——他娶了比自己小29岁的玛丽亚·索扎尼,她来自俄罗斯侨民家庭。1993年,他们生下女儿安娜-玛丽亚-亚历山德拉。

布罗茨基与玛丽亚·索扎尼及其女儿(1995)

布罗茨基与玛丽亚·索扎尼及其女儿(1995)

改革开放时期,布罗茨基在祖国重新走红,诗集在苏联得以出版,受到知识分子热烈追捧,围绕他形成了一个“流亡诗人”的光环。尽管如此,他从未返回过俄罗斯,甚至苏联解体后也未曾归国。

约瑟夫·布罗茨基

约瑟夫·布罗茨基

不过,他对故乡的思念无疑深沉。他多次冬天去威尼斯漫步,称那里的运河让他想起了自己的列宁格勒。

1991 年 11 月 10 日,俄罗斯诗人兼作家约瑟夫·布罗茨基在法国斯特拉斯堡举行的肖像拍摄中摆姿势。

1991 年 11 月 10 日,俄罗斯诗人兼作家约瑟夫·布罗茨基在法国斯特拉斯堡举行的肖像拍摄中摆姿势。

布罗茨基自北方流放时便有心脏问题,但他未能戒掉不良嗜好,尽管医生极力劝阻。1996年,他在纽约家中因心脏病发作去世,享年55岁。

俄罗斯诗人、诺贝尔奖获得者约瑟夫·布罗茨基在UvA礼堂(头条新闻日期:1988年10月31日)

俄罗斯诗人、诺贝尔奖获得者约瑟夫·布罗茨基在UvA礼堂(头条新闻日期:1988年10月31日)

布罗茨基的一生是挣扎与才华的交响曲。他以一己之力打破体制束缚,用文字探寻生命的深度与宽广。他的诗歌虽难懂,却真实呈现了灵魂的挣扎与光辉。他的流亡生涯和不屈精神激励着一代又一代人,证明了真正的艺术无国界,无惧流放。布罗茨基告诉我们,诗歌是心灵的灯塔,照亮最黑暗的时刻,也指引着自由的方向。