《新世界(журнал «Новый мир»)》:从苏联文学的心脏到百年不衰的文化航标

诞生与使命

1925年1月,《新世界》创刊——那时它是由《消息报》总编辑尤里·斯捷克洛夫倡议、苏维埃教育人民委员阿纳托利·卢那察尔斯基亲自操刀的“文学—政治—科学”月刊。彼时的它,就像一位有胆识的编辑,把最具争议又最具才华的苏联作家推向大众,哪怕因此被推到舆论与政治的风口浪尖。

《消息报》出版社出版的刊物:《消息报》日报、《红天空》周刊和《新世界》月刊。

《消息报》出版社出版的刊物:《消息报》日报、《红天空》周刊和《新世界》月刊。

它在战火中坚持出版;它将奥西普·曼德尔施塔姆的诗、马克西姆·高尔基的作品、肖洛霍夫的《静静的顿河》、布尔加科夫的《剧院小说》、格罗斯曼、卡塔耶夫、谢蒙诺夫等人的经典呈现给全国读者。在书籍短缺的年代,《新世界》几乎是全民的文学生命线。

“瓦西里·捷尔金”的编辑时代

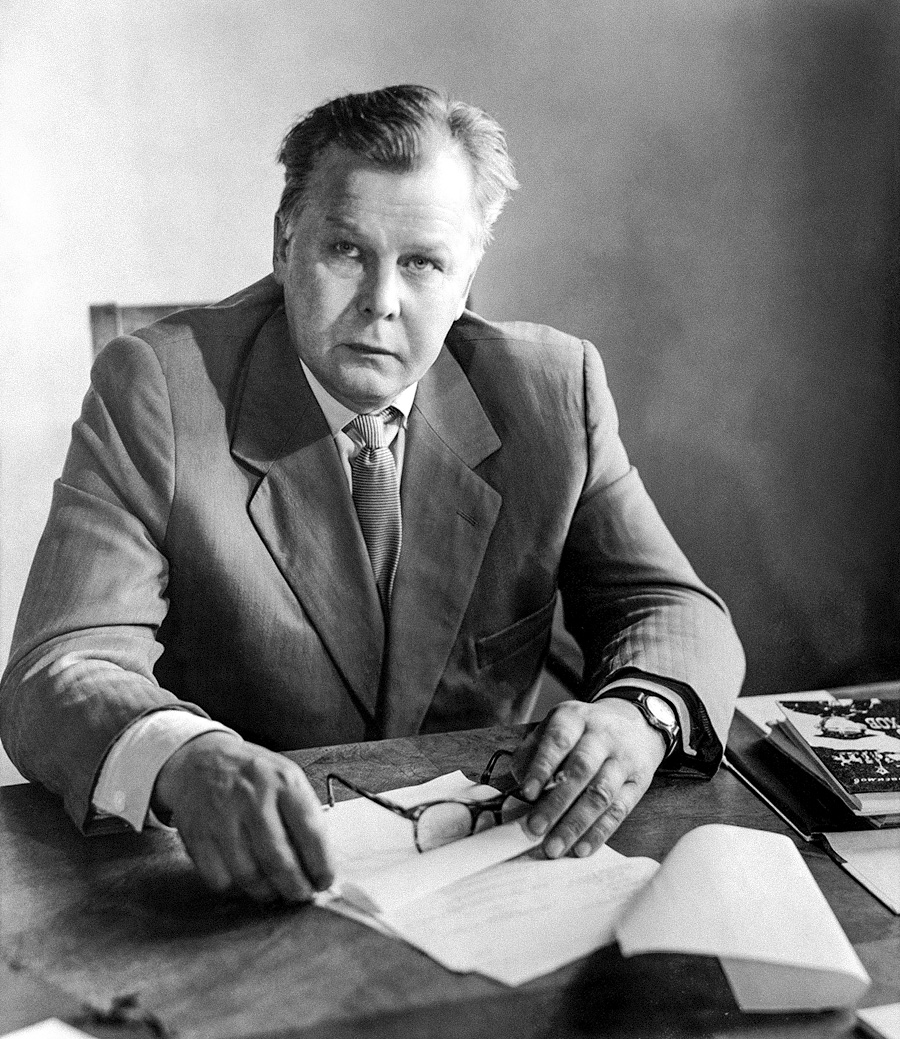

亚历山大·特瓦尔多夫斯基——《新世界》杂志主编(1950-1954、1958-1970)

亚历山大·特瓦尔多夫斯基——《新世界》杂志主编(1950-1954、1958-1970)

1958年,著名诗人、《瓦西里·捷尔金》的作者亚历山大·特瓦尔多夫斯基出任主编。这是《新世界》的黄金时代。

特瓦尔多夫斯基善于在体制缝隙中寻找空间,为许多作品赢得“合法出生证”。1962年,他直接向赫鲁晓夫申请,首次刊登了索尔仁尼琴的《伊万·杰尼索维奇的一天》——这部短篇成为“赫鲁晓夫解冻”的象征,让苏联公众第一次从文学中直视古拉格的残酷。

在他的带领下,《新世界》敢于突破禁区,也难免留下遗憾。他未能刊登布尔加科夫的《大师与玛格丽特》,也婉拒了年轻的约瑟夫·布罗茨基——尽管给了高度评价,但认为“不符合杂志气质”。讽刺的是,布罗茨基流亡多年后,《新世界》反而在改革时期刊登了他的诗作。

冲击与回响

《新世界》也曾卷入政治风暴。1956年,帕斯捷尔纳克将《日瓦戈医生》寄来,编辑部集体回信拒绝,理由是“意识形态不符”。两年后,帕斯捷尔纳克获诺贝尔文学奖,苏联官方掀起批判浪潮,《新世界》的拒稿信甚至被公开发表。

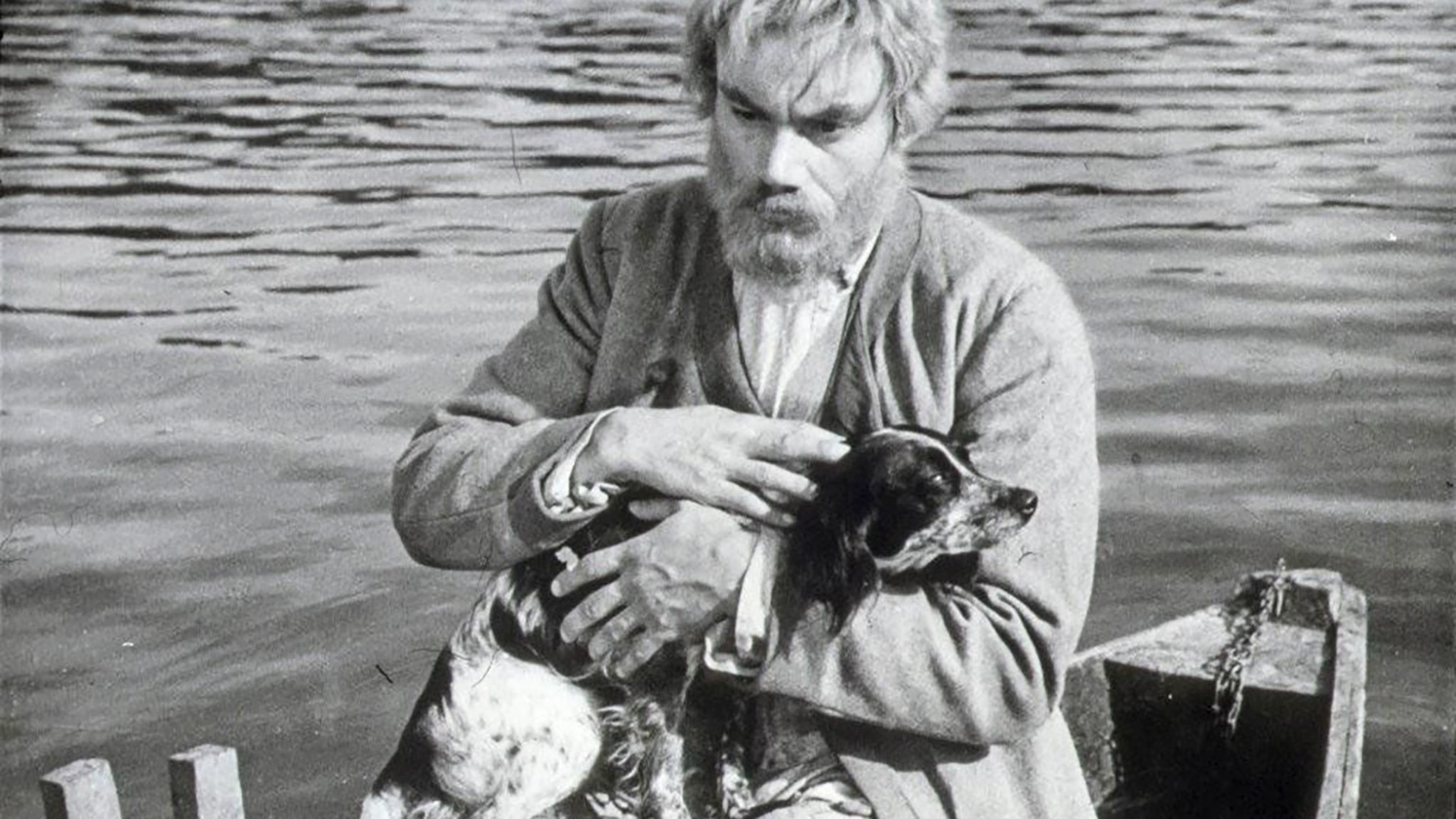

索尔仁尼琴在劳动改造营管理总局(古拉格 )

索尔仁尼琴在劳动改造营管理总局(古拉格 )

然而,时间会冲淡禁令——1988年,《新世界》终于全文刊发了《日瓦戈医生》,不删一字。

改革年代的狂飙

1980年代末,苏联的“公开性”与审查松动让《新世界》迎来爆发。它像打开闸门,把被禁多年的文学洪流倾泻到读者面前:帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》、普拉托诺夫的《基坑》、乔治·奥威尔的《1984》……从地下传抄的“萨米兹达特(地下出版)”走进千家万户。

印刷《新世界》杂志(1988)

印刷《新世界》杂志(1988)

1988—1990年,杂志发行量猛增至270万册——那是一个读者排队等杂志、印刷厂为找纸张而焦头烂额的年代。

百年之后的航行

进入1990年代与21世纪,《新世界》继续刊登新一代作家的作品,如佩列文、马卡宁、库什内尔、沙罗夫等。如今,它依然每月出版240页的厚刊,并同步推出数字版。

现任主编安德烈·瓦西列夫斯基说:“我们努力刊发经得起时间的作品。厚刊像一艘‘小体裁的方舟’,不仅保存小说节选,也承载散文、随笔、诗歌——这些在快餐文化中最易被淹没的文学形态。”

《新世界》不是一本普通的杂志。它是文学的战士,也是文化的桥梁;是作家与读者的秘密通道,也是体制与自由的角力场。它见证过沉默,也引领过喧嚣;它曾为一句真话孤注一掷,也为一段诗意付出心血。

百年过去,它仍在航行——在信息爆炸的时代,提醒我们:真正的文学,不会过时。